溶接ヒューム規制③

~マスクの選定とフィットテスト編~

前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...

コラム

※2017年1月10日執筆時点の情報です。

近ごろリフラクトリーセラミックファイバー(以下RCF)の処理についてお問合せをよくいただきます。平成27年11月1日から特定化学物質第2類物質・特別管理物質に追加されたためと考えられます。今回は、RCFについて廃棄物管理担当者として気を付けることを解説いたします。

目次

正式名称をリフラクトリーセラミックファイバーといい、セラミックファイバーの種類のひとつです。

セラミックファイバーは、アルミナ(Al₂O₃)とシリカ(SiO₂)という物質を主成分とした人造の無機質鉱物繊維です。

1,000℃以上の熱にも耐えられるため、耐火材・断熱材として使われています。また、天然の無機質鉱物繊維であるアスベストの代替品としても使用されています。

無機質鉱物繊維である点や耐熱材として使用できる点、繊維が非常に細かい点が似ており、(成分は異なりますが)「人造か天然かの違い」と考えておくと分かりやすいかと思います。

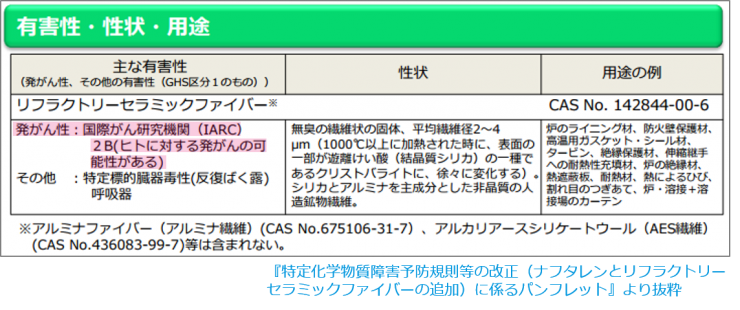

RCFについて厚生労働省にて以下のような検討がされ、法律の強化が行われました。

~ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーを規制対象とし、製造・使用者に健康障害防止措置を義務付ける必要があると結論~

厚生労働省では、 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、発がん性などの有害性が疑われる化学物質のリスク評価を行っています。

このほど、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(座長:菅野誠一郎(独)労働安全衛生総合研究所 研究企画調整部特任研究員)を開催し、有害性評価とばく露評価によってリスク が高いと判断された「ナフタレン」と「リフラクトリーセラミックファイバー」について、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、 報告書をまとめましたので、公表します。

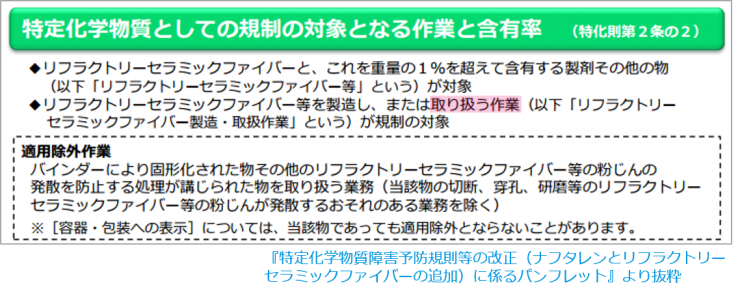

検討の結果、(略)リフラクトリーセラミックファイバーとこれを含む製剤その他の物を製造し、または取り扱う業務について、「特定化学物質障害予防規則」の「管理第2類物質」と同様に、作業環境測定の実施、局所排気装置の設置などの事業者に対する規制が必要であるとされました。さらに、リフラクトリーセラミックファイバーを断熱材などとして用いた設備の施工・補修・解体などの作業については、その作業の特性を勘案し、上記規制に加え、呼吸用保護具の着用を義務付けるなど、規制化が必要であるとされました。

新たに「RCF」(と「ナフタレン」)に有害性が認められ、健康障害防止措置の規制対象になったため、RCFやRCFを含む製剤を取り扱う事業者は行うべきことが増えます、といった内容です。

上記は“労働安全衛生法”(以下労安法)での取り決めです。では、廃掃法でRCFについてどのような規定があるのでしょうか?実は、現状では特に決められていません。特管廃棄物にも該当せず、基本的には普通産廃として処理委託します。

ただし、私は廃棄物管理においても油断は禁物だと考えています。

RCFに対するヒトへの健康影響データは少ないですが、動物実験などが世界各国で行われており、国際がん研究機関(IARC)によると、吸入による発がん性の可能性がある物質として、「2B:ヒトへの発がん性があるかもしれない」と分類されています。

これは、グループ「1」のアスベストよりは、がんになる確実性は低いようです。廃掃法で規制されていないのはこのあたりが要因かと思います。

【IARCによる発がん性リスクのグループ分け】

(※ここでの発がん性のリスクは、発がんの強さではなく発がんの可能性の確実さを指します。)

アスベストと比べれば発がん性のリスクが低いとは言え、労安法では規制されるほどのリスクのあるRCF。なぜ廃掃法では規制されないのでしょうか?この疑問は労安法の規制内容を見ていくとますます深まります。

労安法の規制対象の代表的なものは以下の通りです。

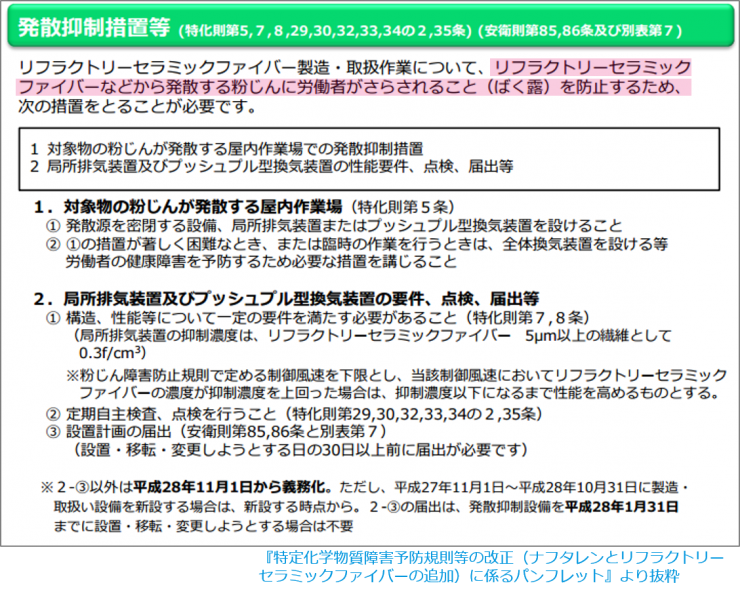

また、上記の対象に対して行う発散抑制措置は、「作業者が粉じんをいかに吸いこまないか」に焦点を当てた内容になっています。

規制対象である「RCFの取り扱い」と「RCF廃棄物の破砕」とは何が異なるのでしょうか?破砕すると非常に細かな繊維となり、人間の肺に入り込み、発がんする可能性がある…という部分では同じではないでしょうか?

法律が追い付いていないだけで、人が吸いこまないような措置が必要なのは変わりないように思えます。

それでは、現状行われている対応をもとに現実的にどうするべきかをお伝えします。

健康障害防止対策の観点から、廃棄物処理業者では、飛散性アスベストと同じ形態ように2重袋で溶融処理のリサイクルを行うのが一般的です。または、中間処理をせずに直接埋立処理という対応もおすすめです。

RCFの極端に安価な破砕処理は今一度、見直すことをおすすめします。なぜなら、発がんの可能性があり、労安法で規制されるようになったRCFをコストをかけず処理をしているとなると、処理の適正性に不安を感じます。ある程度知識のある処理業者、適正処理に努めている処理業者であれば溶融や埋め立て処理という選択になるかと思います。

昨今では、自社だけでなく、サプライ・チェーンまで包含した CSR の取り組みが盛んになってきています。排出事業者としては、溶融リサイクルや直接埋立処理は破砕に比べると、コストアップに繋がりますが、処理を委託する処理業者に対して、健康防止対策の視点が必要ではないでしょうか?

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...

前回は、溶接作業が屋内継続作業に当たるかどうかの基準を確認しました。 今回は、屋...

溶接ヒュームは、令和3年4月1日以降、段階的に規制強化の改正が施行されています。...

職場で化学物質を使用する場合「有害性の掲示」が必要な物質があります。この「有害性...