- その他

『安全配慮義務』とは

安全配慮義務という言葉は皆さんご存じかと思います。しかし「安全配慮義務について具体的に説明してください」と問われると、少し戸惑う方もいるのではないでしょうか。なぜなら、安全配慮義務はその適用範囲が非常に広く、曖昧な部分を含んでいる概念だからです。

そこで今回は、基本的な部分に焦点を当て「安全配慮義務とは何か」というテーマについて改めて考えてみたいと思います。

安全配慮義務の定義

安全配慮義務とは、主に以下の2つの法律条文で定義されています。

労働契約法5条

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

労働安全衛生法3条1項

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない

いずれも、労働者の生命や身体の安全を確保するために、事業者が必要な配慮を行うべきことが明記されています。

今回は、事故による労働災害を主な対象として掘り下げて考えます。

まず注目するのは、労働安全衛生法3条1項の条文中にある

という部分です。この法律では、機械の使用、作業、化学薬品の取り扱いなどについて安全基準を設けています。しかし、それらはあくまで「最低基準」であり、事業者に各職場の状況に合わせてさらに多くの安全配慮と責任が求められていると解釈できます。

しかも「安全配慮」が意味する内容は非常に広範囲に及びます。安全配慮義務は、工場内での事故などの典型的な労働災害に限らず、長時間労働による疾病やうつ病などの精神疾患、さらにはハラスメントによる被害も含めて広範に適用されます。

労働災害を防止するための基準

例えば、機械を使用して作業を行う際には、大きく2種類の安全基準が存在します。1つは、すべての機械設備に共通して適用される「一般基準」、もう1つは特定の機械や装置に適用される「種類別安全基準」です。

一般基準

「一般基準」とは、例えば原動機の回転軸や歯車といった、労働者に危険を及ぼす恐れがある部分に覆いや囲い、スリーブなどを設置することが求められる基準です。これらの設備は、挟まれや巻き込まれといった労働災害の原因となりやすいため、適切な防護措置を施すことが義務付けられています。

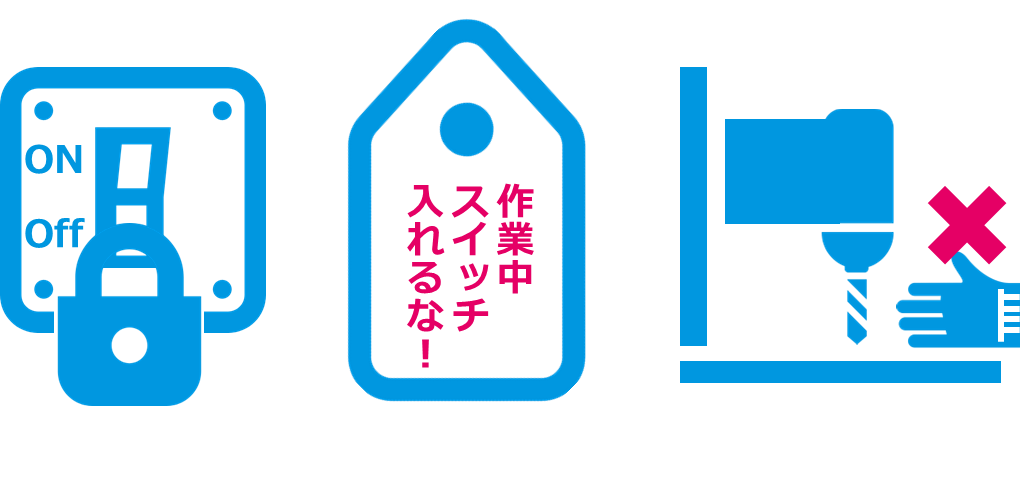

また、運転開始時には事前に合図を行うことや、メンテナンス作業時には運転を停止し、ロックアウトや札かけを実施することといった基準も定められています。さらに、着衣に関するルールも定められており、原則として作業服や作業帽、適切な手袋を着用することが求められます。ただし、回転体を扱う場合は作業者の手が巻き込まれる危険性があるため、手袋の着用が禁止される場合があるため、注意が必要です(図1)。

種類別安全基準

「種類別安全基準」は、その名の通り、機械の種類に応じて定められる特有の安全基準を指します。これらの基準は、機械ごとの固有の危険性に対応するために設けられています。

例えば、遠心装置には蓋を設置したり、大型の粉砕機では、開口部から転落する恐れがある場合、蓋や囲い柵を設置する必要があります。このように、各機械に応じた安全対策を講じることで、労働者の安全を確保しています。

化学物質の安全配慮義務

化学物質を扱う際にも、適切な安全配慮が欠かせません。基本的には、SDS(安全データシート)の備え付けや、作業現場での掲示、さらに適切な保護具の着用といった基準が定められています。しかし、これらの基準を守るだけでなく、リスクアセスメントを実施することも法律で義務付けられており、重要なポイントといえます。

リスクアセスメントは、SDS交付対象物質に対して必ず実施することが義務付けられており、近年の改正ではその記録を保存することも求められるようになりました。このプロセスを通じて、各化学物質の安全上のリスクを特定し、具体的な対策を講じる必要があります。

リスクアセスメントを怠った結果、事故が発生した場合には、安全配慮義務を果たしていなかったと判断される可能性があります。また、実施していたとしても、不十分であったり、記録がなかったりした場合には、同様の責任を問われるリスクがあるため注意が必要です。リスクアセスメントは化学物質によるリスクを事前に評価し、具体的な対策を講じる重要な手続きであるため、実施しないことは重大な過失とみなされる可能性が高いです。

Takeshi Sato 環境情報ソリューショングループ マネージャー

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。 また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。