事故防止の方法

前回までの解説では、安全配慮義務の厳しさと、徹底することの難しさについてお伝えし...

コラム

前回に引き続き、事例をもとにして事故対策の基礎を確認していきましょう。

今回は、「転倒・転落編」です。

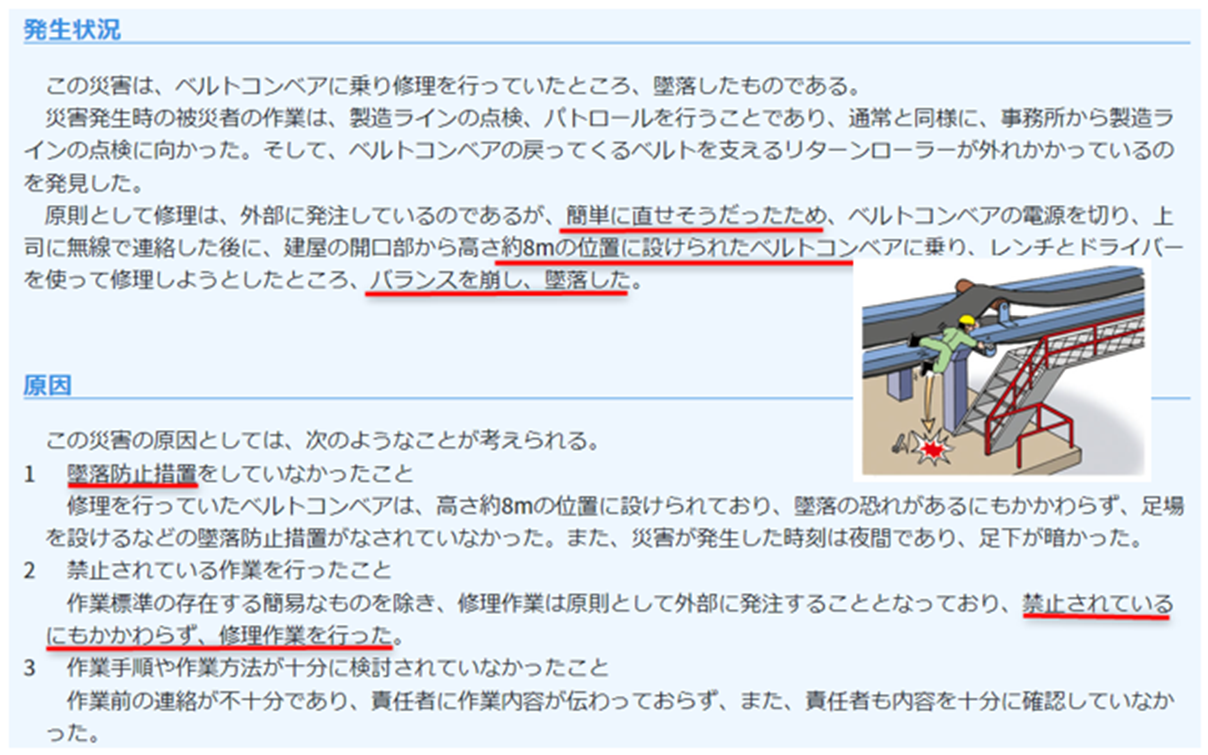

こちらの事例をご覧ください。

出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101292)

簡単なベルトコンベアの修理を行おうとしたところ、バランスを崩して8mの高さから落ちてしまいました。

原因は、墜落防止措置を行っていなかったこと、禁止されている作業を行ったこと、作業前の連絡が不十分であったことがあげられています。

墜落防止措置とは、どのようなものがあればOKでしょうか?

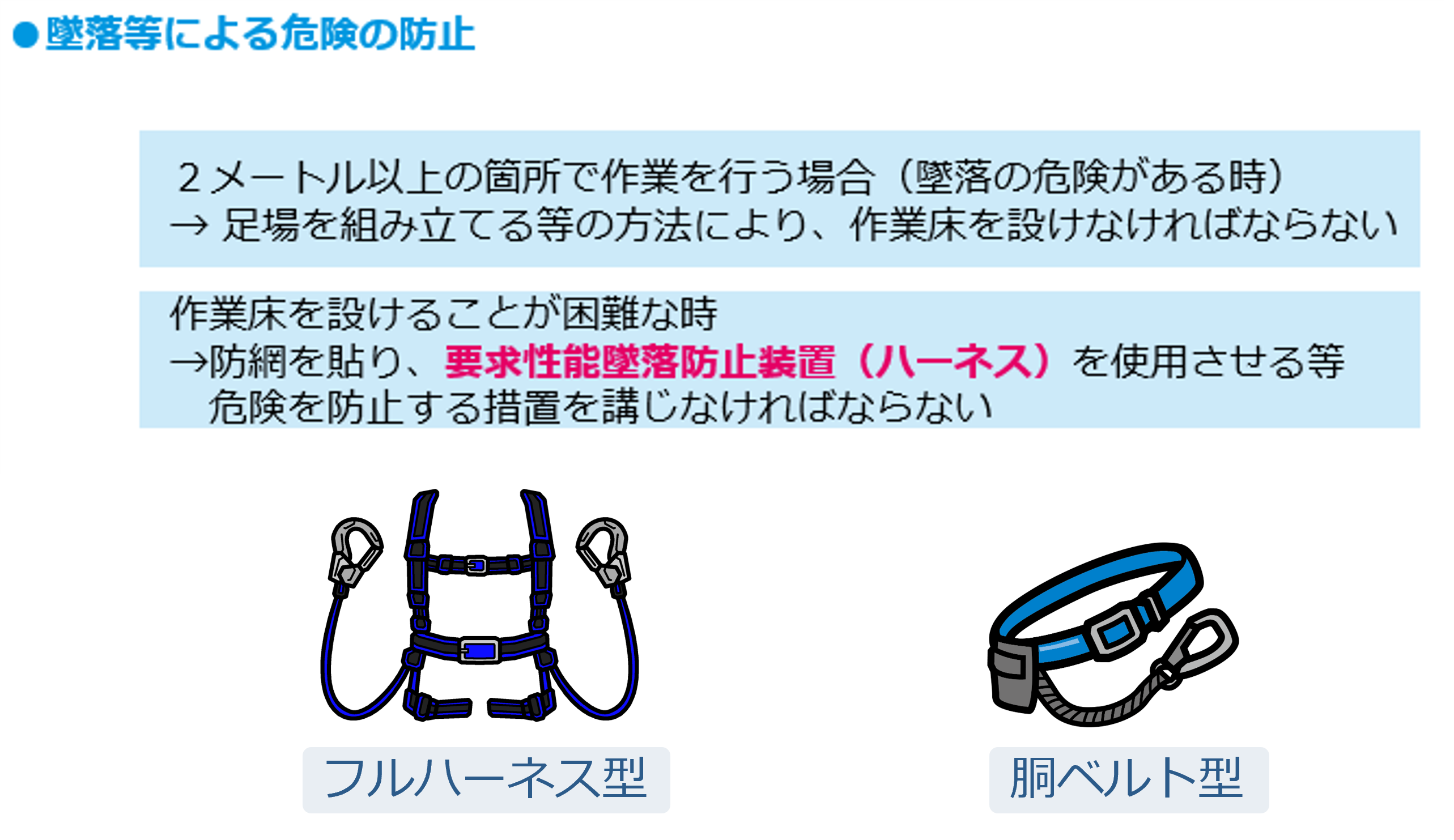

【墜落防止のルール】

高所作業をする場合は、足場を組むか、それが難しい場合は防網(ぼうもう)を貼り、ハーネスを使用するなどの危険防止措置が必要です。

高さが2m以上で、足場を組むことができない場合の作業は、ハーネスの使用が義務付けられています。

ハーネスには、フルハーネス型と胴ベルト型の2種類がありますが、現在では原則フルハーネス型の使用が義務付けられています。

そもそも、今回のケースでは「修理は外注する」というルールがあったにも関わらず「簡単そうだから」と適切な報告をせずに作業に取り掛かったことが問題です。

労働安全衛生法では「作業者は、作業中の危険を回避するための指示を守らなければならない」と決められています。つまり、作業者には、労働安全衛生に関わる会社の指示・命令を守る義務があります。

ですので、職長等、作業工程を指揮・監督する方は、部下や関係作業者が指示を守っていない場合には、毅然とした態度で注意し、ルールを徹底させる必要があります。

「決められたルールを守る」ことが、すべての作業の前提に必要ですね。

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。