事故防止の方法

前回までの解説では、安全配慮義務の厳しさと、徹底することの難しさについてお伝えし...

コラム

前回は、挟まれ・巻き込まれの事例を紹介しましたが、今回は「誤作動編」です。

機械の作動時には大きな力がかかるため、作動中の機械には「近づかない」というのが原則ですが、メンテナンス中は、機械の内部に入るなどの対応が必要となります。

大事故につながる「誤作動」の対策について、確認しておきましょう。

こちらの事例をご覧ください。

人が機械に挟まれて死亡したというニュースです。機械を停止させてメンテナンスを行っている最中に、機械が動き出し、挟まれてしまったということです。詳細な状況は不明ですが、メンテナンス中であることが伝達できていなかったのか、本来起動させてはならないタイミングで機械が動いてしまったようです。

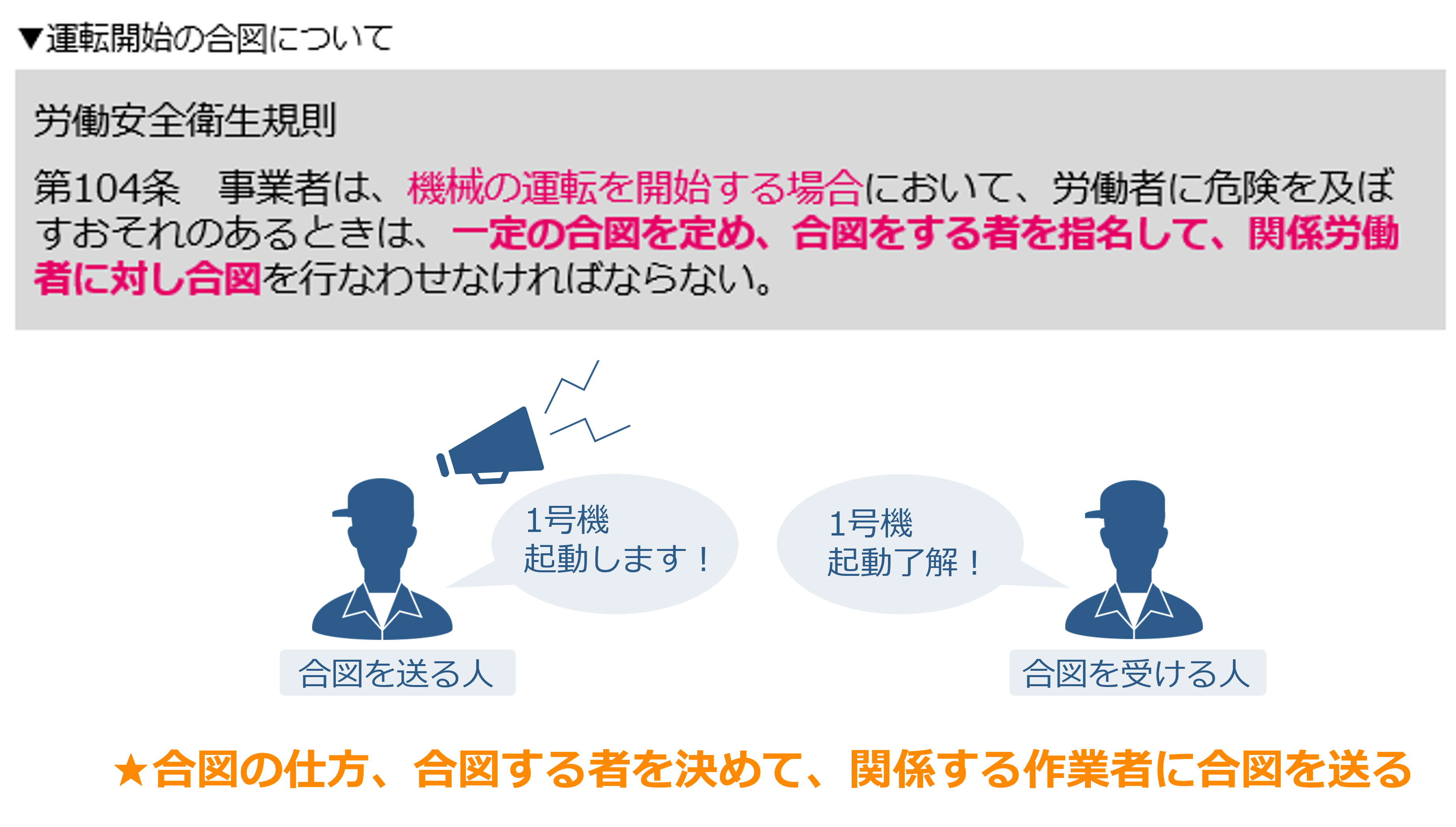

機械・設備の運転開始時に関する一般基準をご紹介します。止まっている機械や設備を動かす際、いきなり起動させると、動き出した機械・設備に接触する等周囲にいる作業者に危害が生じる恐れがあります。

そのため、機械・設備の運転開始時には、関係する作業者に対して、機械・設備が運転を開始することを知らせる必要があります。そのための合図に関わる規定です。

ポイントは、3点です。

1点目は、合図の方法です。一定の合図、決まった合図を決めておくことが必要です。

ある合図があった際は必ず機械が起動する、ということを関係する作業者全員が事前に認識していることが重要です。

2点目は、合図をするものを指名しておくことです。

誰でもよいというわけではなく、機械・設備の運転を開始してもよい、と判断できる立場である必要あります。

3点目は、合図をする相手です。

条文では「関係労働者に対し」とあります。例えば、大型天井クレーンの稼働時には、工場全体への周知が必要になるような場合もあるかもしれません。

そういった場合には、口頭では不十分かもしれませんね。サイレンやブザーといった方策が考えられます。いずれにしても、関係する作業者が、運転開始に伴う危険を回避するための時間的余裕も含めて合図の仕方を検討することが必要です。

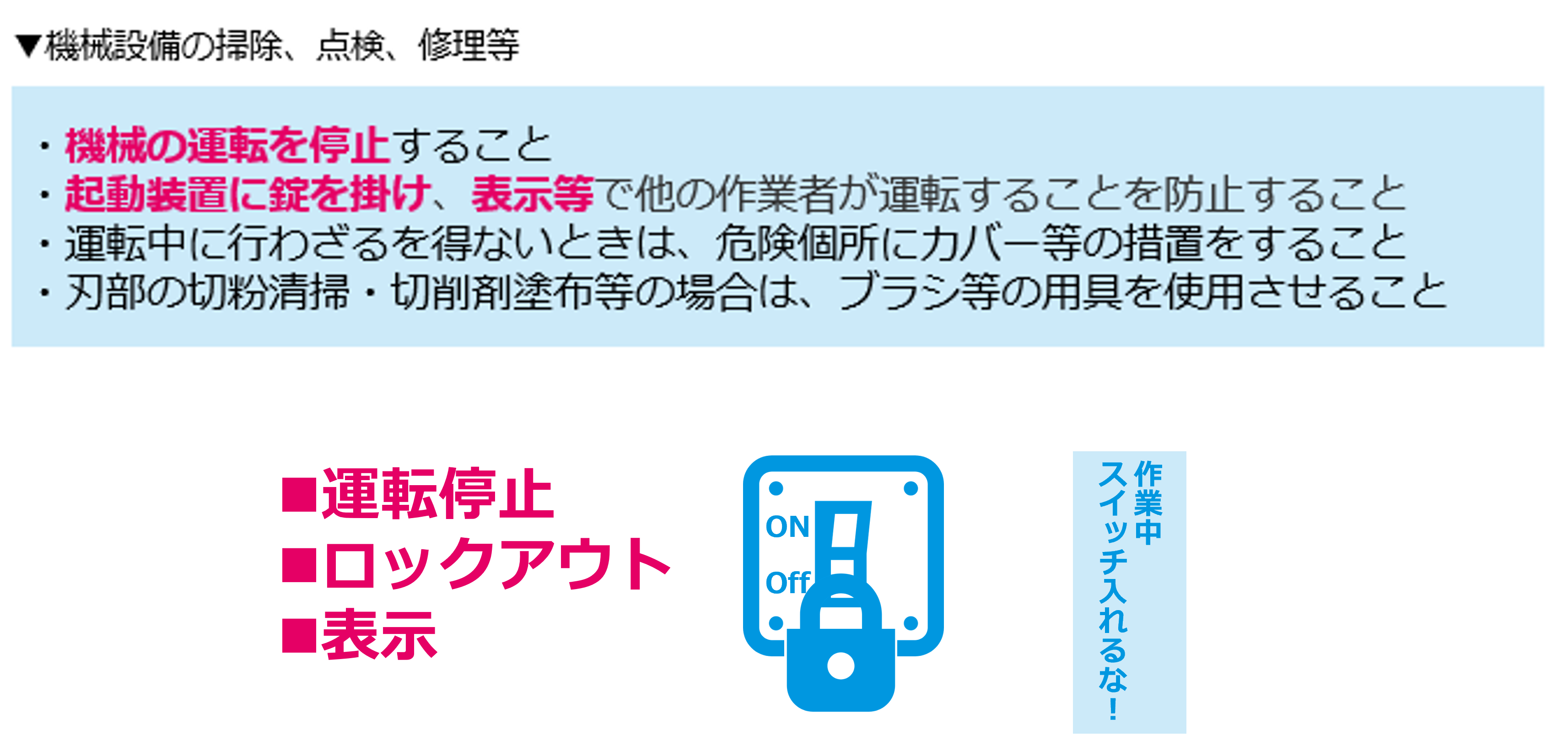

次に、機械・設備の掃除・点検・修理等に関する一般基準です。

通常、機械・設備の修理点検時等には、その機械・設備の内部に身体の一部、または全部を入れる場合があります。万が一、機械・設備の内部に作業者がいる状態で起動してしまったような場合には、先程のニュースのように作業者が挟まれ、重大災害につながる可能性が非常に高いと言えます。そのため、労働安全衛生法においては、機械・設備の掃除・点検・修理等に関するルールを設けています。

掃除・点検・修理等の場合、労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき、機械の運転を停止し、ロックアウト・表示等により他者が運転をしないようにする必要があります。単純に運転を停止するだけでは、作業中であることを知らない誰かがスイッチを入れてしまうおそれがありますから、表示をして周囲に作業中であることを知らせる必要があります。

また、ロックアウトとは機械の電源などに鍵をかけ、簡単に起動できないようにする方法です。点検作業をする人が、鍵を持って機械の中に入れば、確実に誤作動を防止することができますね。

機械の起動は、大きな力がかかり、一歩間違えば大事故につながる危険なタイミングです。手順を徹底して、自分と周囲の安全を守りましょう!

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。