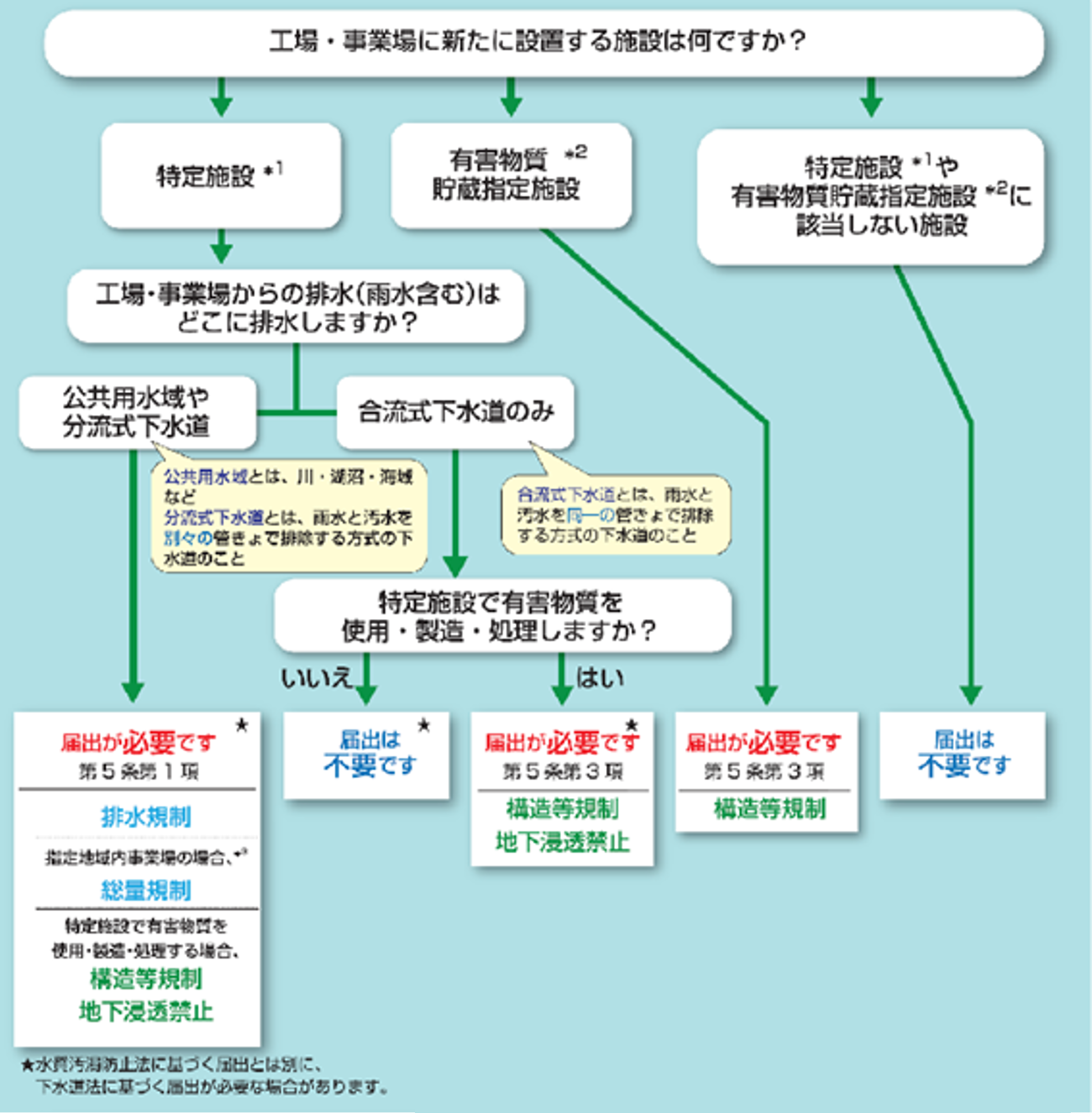

水質汚濁防止法

~必要な届出を整理する~

水質汚濁防止法に関する質問や問い合わせの中で、特に多いのが、「自社で所有する施設...

コラム

過積載の対策について下記のような相談をいただきました。

皆さんは、どのように思われますか?こちらのコラムでは過積載をさせないための対策、また併せてそもそも過積載に対する排出事業者の責任についてを詳しく解説していきます。

道路交通法では、過積載になることを知っていながら、荷主(荷物の持主・送り主)が荷物を売り渡したり、引き渡したりすることを禁止しています。

再度、過積載を要求する恐れがあると認められる場合は、警察署長から”再発防止命令“が勧告されます。さらに、”再発防止命令”に違反すると6ヶ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金が科されるので注意が必要です。

荷主とは、荷物の持ち主・送り主をさすため排出事業者も荷主といえます。

過積載は荷主側によるコスト削減が原因となって発生していることもあります。

荷主にとっては運送費はできるだけ安い方がよいため、値引きを求める場合があります。

収集運搬会社は、値引きを断って契約を切られることを恐れ、採算ぎりぎりまで利益を削って値引きに応えようとします。

すると、できるだけ多くの量を運搬しようとし、過積載になります。

1車あたりの利益が確保できない状態であっても、法律を遵守して赤字の取引を行うか、過積載を犯してまで1車あたりの利益を確保しようとするかの2択を収集運搬会社は迫られることになります。

その結果、危険で違反行為だと分かりながらも過積載をしてしまう収集運搬会社がいます。

この構造は、処分業者へ委託する際の不法投棄リスクと全く同じです。

処分業者への過剰なコストカットは不法投棄のリスクを高めますが、運搬業者へのコストカットは過積載リスクを高めます。

このようなリスクを発生させないためにも、計量することも有効ではありますが、適正料金で委託するという観点も注意していきましょう。

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

水質汚濁防止法に関する質問や問い合わせの中で、特に多いのが、「自社で所有する施設...

消防法では発火性や引火性のある危険物を保管する際に規制がかかります。これらの保管...

最近、PFAS(ピーファス)に関する報道が増えているように感じます。様々な地域で...

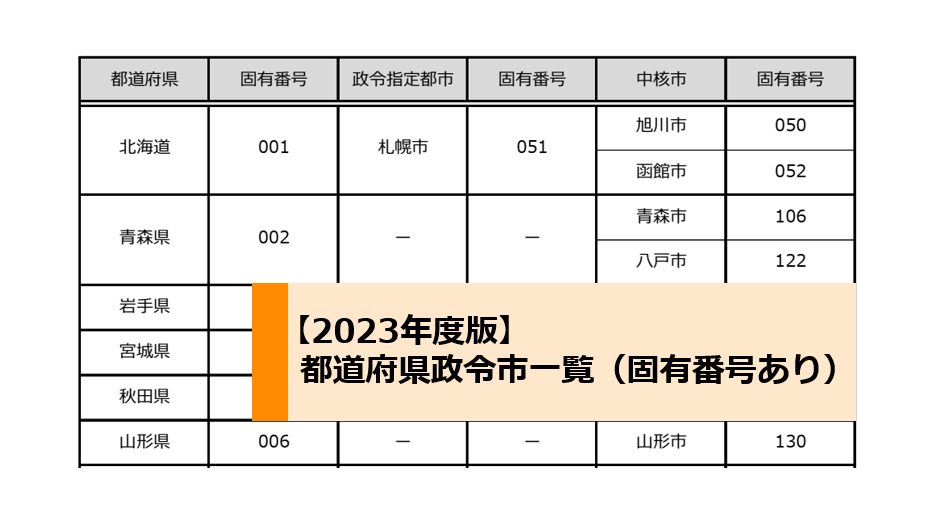

産業廃棄物処理業に関する許可は基本的に都道府県が出していますが、対象業者の所在地...