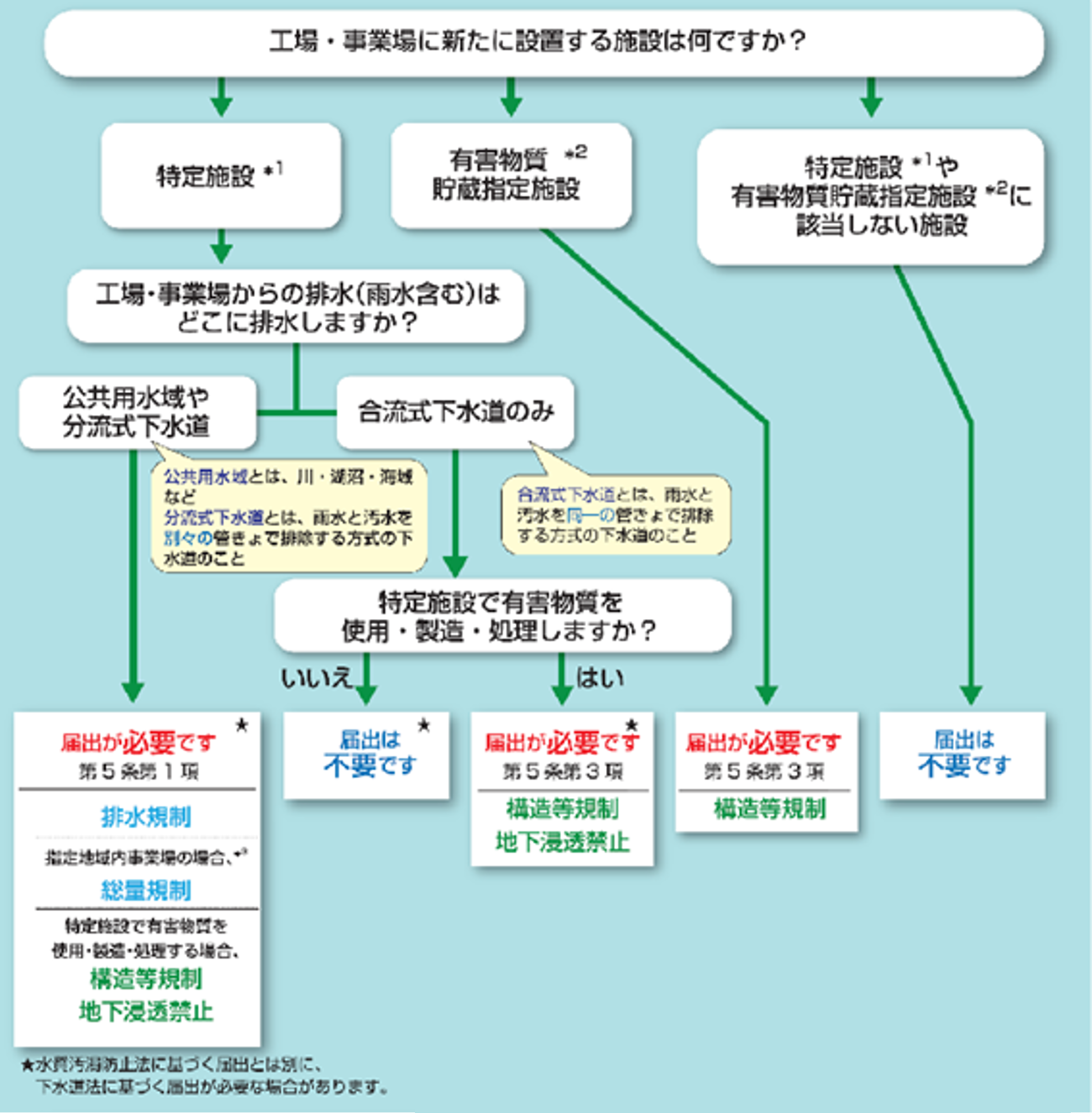

水質汚濁防止法

~必要な届出を整理する~

水質汚濁防止法に関する質問や問い合わせの中で、特に多いのが、「自社で所有する施設...

コラム

”処理困難通知”というものをご存知でしょうか?

「名前は聞いたことがあるけど詳しくは知らない…。」「なんとなくは知っているけど、実際通知を受け取ったらどうすればいいの…?」という方も多いのではないでしょうか?

今回は知っているようで知らない、”処理困難通知”について、概要から受け取った時の対応まで詳しくお伝えいたします!

目次

処分業者が、施設の故障や行政処分などを受けたこと等何らかの理由で施設の稼動ができない・廃棄物処理が継続できなくなってしまった場合に、10日以内に「委託された廃棄物の処理が困難になった」という旨を排出事業者に知らせる書面による通知。

廃掃法 第14条の4の13項、廃掃法施行規則 第10条6の3

つまり、排出事業者から見ると「いつもお願いしている廃棄物処理ルートが使えなくなってしまった!!」ということのお知らせです。

では、処理困難通知を受け取った排出事業者は何をすれば良いのでしょうか?

※再委託は再委託基準に則って行える場合に限る。

大きくは上記4点です。次から詳しく解説していきます。

既に委託してしまっているものについては仕方ありませんが、処理が難しいと分かった上で新たに廃棄物の委託を行うことはもってのほかです。

そのため、受発注担当者が別の人間である場合にはその旨を連絡したり、委託できない廃棄物を一時的に保管する場所の検討・指示をする等、自社での拡大防止措置をとる必要があります。

うっかり委託を続けてしまうと、後々、より対応が大変になってしまいます。ここで確実にストップしておきましょう!!

次に、既に委託した廃棄物について、処理が完了しているかどうかを確認します。

確認する手段は以下のものが考えられます。

処理困難通知を出した処分場から、マニフェストの中間処分報告~最終処分報告(D票・E票)が届いているかを確認します。

この時点で、発行した全てのマニフェストで最終処分終了報告(E票)が完了していれば、すなわち、委託した全ての廃棄物の処理が完了していることになるため、ひとまず安心です。そうでない方は次のステップに進みます。

未返送のマニフェストがある場合、自社内では確認のしようがないため該当の処分業者に連絡して確認します。

このとき、単純に報告がまだなだけで、処理自体は終了している(最終処分まで滞りなく完了)のであるなら特別な対応は必要ありません。

※注意※

確認の方法として口頭の連絡のみだけでなく、排出事業者自らが処分場に実際に赴き、自分の目で状況を確認するという対応をとることもよくあります。自らの委託した廃棄物がどうなっているのか、しっかりと把握できる方法で確認を取りましょう!

委託している廃棄物の処理がまだ終わっていない場合は、次の応急処置を行う必要があります。

未処理の廃棄物を適正処理するためには、2つの手段があります。

未処理の廃棄物をそのまま返却してもらい、別の廃棄物処理ルートで委託し直します。シンプルかつ、自社で把握管理ができるので安心ですね。ただし、事前に別の処理会社を見つけ、委託契約を締結しておく必要があります。

ただし、再委託は再委託基準に則って行える場合に限ります。産業廃棄物処理の再委託は原則禁止されていますが、法令で定められた委託基準に則って行う場合に限り、1度だけ再委託を行うことができます。

産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

廃掃法 第14条16項

加えて、再委託基準は、主に廃掃法施行令 第6条12項(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)にて詳細が定められています。

etc・・・

細かいですが、適正処理に必要な情報です。再委託を行う場合は、必要事項を確実に確認した上で行いましょう。

また、再々委託は全面的に禁止されています。再委託は、やむを得ない場合に1度だけ使える最終手段、と考えて頂ければOKです。

上記の1~3の措置を行った上で、処理困難通知を受取った日から30日以内に、”措置内容等状況報告書”を、その事実と措置内容についてまとめて、管轄する都道府県知事等に提出します。

これは、処理困難通知を受け取った排出事業者全員が提出する義務があります。もし、通知を受け取る前に委託した廃棄物の処理が完了している場合は「通知を受け取ったが、処理困難になる以前に委託した廃棄物の処分が完了しており、適切に処理されている」という旨を報告します。

いかがでしたでしょうか?

処理困難通知を受け取ったときの廃棄物管理担当者は、行うことや判断することが多くなります。防災訓練のように予め対応手順を決め、定期的に確認しておくと、いざという時に慌てず騒がず冷静な対応に繋がるかもしれませんね!

とはいえ、そもそも処理困難な状態になってから知ることにならないよう、定期的な処分場視察を行い、委託先の状況を確認する予防措置も大切です。

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

水質汚濁防止法に関する質問や問い合わせの中で、特に多いのが、「自社で所有する施設...

消防法では発火性や引火性のある危険物を保管する際に規制がかかります。これらの保管...

最近、PFAS(ピーファス)に関する報道が増えているように感じます。様々な地域で...

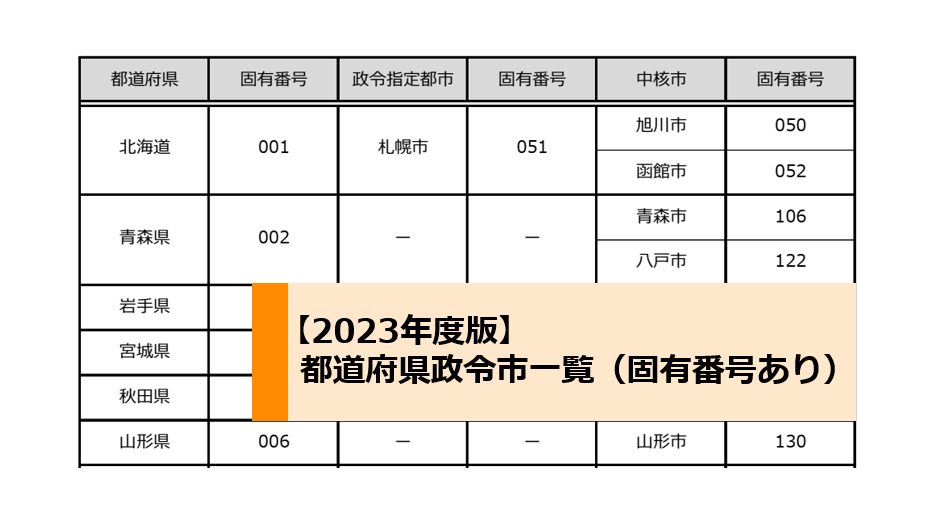

産業廃棄物処理業に関する許可は基本的に都道府県が出していますが、対象業者の所在地...