水質汚濁防止法

~必要な届出を整理する~

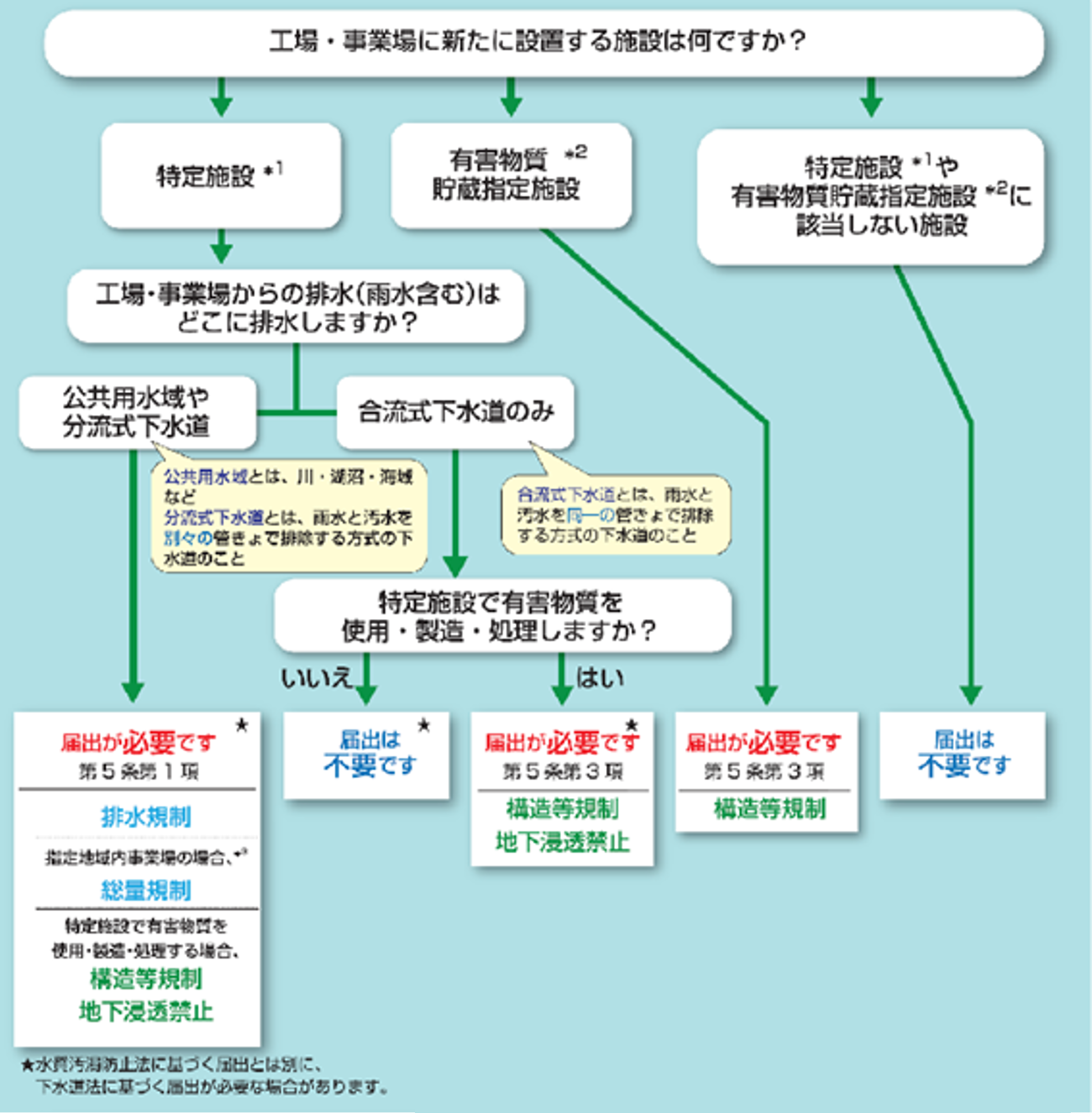

水質汚濁防止法に関する質問や問い合わせの中で、特に多いのが、「自社で所有する施設...

コラム

目次

廃棄物のコスト削減は、企業にとって永遠の課題です。リスクさえなければ、廃棄物の処理費用は安いに越したことはありません。

しかし、処理費の削減…つまり、処理会社への値下げ交渉は、一度成功すればそれで終わりではありません。下記のような理由で、再び手間ひまをかけて委託先を探さなければならない可能性があります。

①値上げ:一時的に低コストでも、「もう続けられません」と値上げを要求されるリスク

②搬入制限:処理業者にとって条件が悪い(儲からない)と、繁忙期などの排出量が多い肝心な時に優先してもらえない(後回し)リスク

③不適正処理:安すぎる金額では、適正に処理しきれなくなって…不適正処理をされてしまうリスク

特に③は愛知県名古屋市の汚水垂れ流し事件や食品廃棄物横流し事件(ダイコー事件)など、近年食品業界での大きな事件が続いています。特に、製品のコスト競争が苛烈な業界は、廃棄コストに対してもシビアです。行き過ぎたコスト削減はリスクを高めることに注意しましょう。

これらのリスクは、「委託するから」発生します。極論、そもそも廃棄物が出なければ良いのです。

全く無いということは無理があるかもしれませんが、排出量が削減できれば、その分だけリスクなしのメリットがあります。

ですので、発生抑制は積極的に進めていきたいところです。

発生抑制のデメリットはズバリ「難易度が高い!」です。

例えば、分別を徹底する事によって廃棄量を減らそうと思っても、従業員全員に分別ルールを徹底させることが難しい…と断念するケースは多くの企業で見られます。

また、分別が不要な汚泥などを減らそうと思うと、排水処理施設の改造が必要になる等、廃棄費用は削減になっても、設備投資費用が高額…というケースばかりです。

基本的に、「これさえやればOK」という簡単な方法はありません。

廃棄物というのは、各企業の生産工程によって千差万別、様々ですから、画一的な必勝法はないのです。

しかし、最近「有機汚泥」は事情が変わってきました。食品メーカーなど、有機分(BOD・COD)が多い排水が発生する工場では、排水処理施設で有機分を絞った「有機汚泥」が大量に発生します。

しかし、排水に「微生物」を添加して分解させることで、汚泥がほとんど発生しなくなる!という技術開発が進んでいます。

設備の改造は不要で、汚水の槽に添加するだけです。

これによって、有機汚泥の引き抜き原則ゼロを達成する企業もあります。

有機汚泥が減るかどうかは、汚水と有機物の相性で決まります。

一般的に使用されている既製品では、この相性による振れ幅が大きくなります。そのため、微生物を「オリジナルブレンド」することによって高い効果を得る技術が開発されています。

近年、特に事件が多い食品業界だからこそ、委託に頼らず処理費削減が実現できるこの「オーダーメイド微生物製剤」が活躍するのではないでしょうか?

一度、自社の排水処理に適用できるか検討してみてはいかがでしょうか?

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

水質汚濁防止法に関する質問や問い合わせの中で、特に多いのが、「自社で所有する施設...

消防法では発火性や引火性のある危険物を保管する際に規制がかかります。これらの保管...

最近、PFAS(ピーファス)に関する報道が増えているように感じます。様々な地域で...

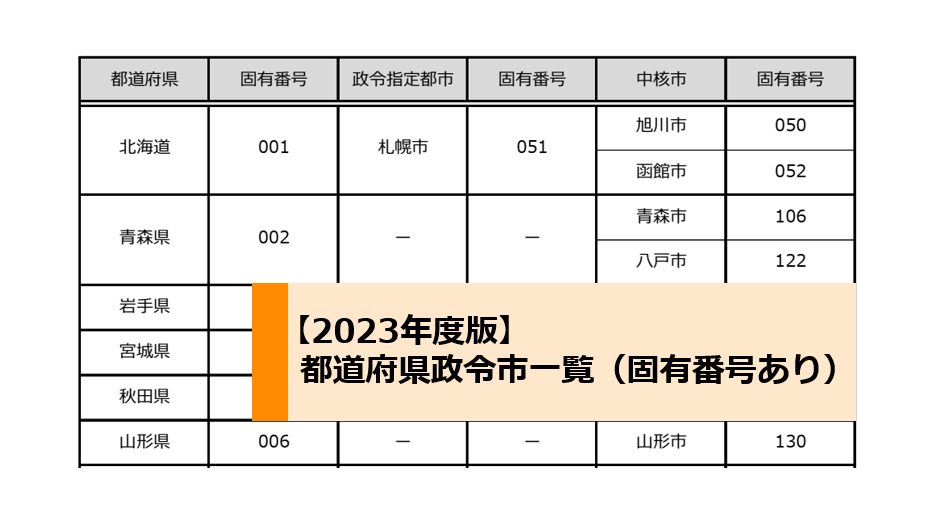

産業廃棄物処理業に関する許可は基本的に都道府県が出していますが、対象業者の所在地...