溶接ヒューム規制③

~マスクの選定とフィットテスト編~

前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...

コラム

目次

地震や豪雨、台風など、特に今年は自然災害が多く、各地で様々な影響が出ています。

それに伴って発生した災害廃棄物に関するニュースなどをよく目にします。

実際に、災害の影響によって発生した廃棄物の処理に困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そもそも、みなさんは災害によって出てきた廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物のどちらに該当するかご存知でしょうか。

今回は災害廃棄物の取り扱いについて解説します。

まず災害廃棄物は「一般廃棄物」に該当し、処理責任は市町村にあります。

災害によって排出された廃棄物は、事業活動によって出てきたものではないからです。

「災害は事業でない」という理由は、当たり前すぎると思われるかもしれません。しかし、実際に災害廃棄物を目の当たりにすると「一般廃棄物」のイメージとはかけ離れているので、「一般廃棄物」という認識をしづらいことがあります。

災害の規模にもよりますが、災害廃棄物は日常的に発生する一般廃棄物とは比べ物にならない量です。さらに量だけではなく分別ができない、土砂が混ざっているなど、処理に手間がかかるという特徴があります。

そのため、一般廃棄物の処理責任を負う各市町村だけでは処理しきれないという問題が起こります。

管轄自治体での処理が困難な場合には、広域処理や仮設処理施設の設置などの対策がとられます。

※「広域処理」とは、災害などで生じた廃棄物を、被災地のみでは処理しきれない場合に全国の廃棄物処理施設で処理すること。

また、災害廃棄物については、主に廃棄物処理法と災害対策基本法の2つの法律によって定められています。

災害時には、円滑かつ迅速に廃棄物の処理ができるように廃棄物処理法と災害対策基本法が相互補完するような形で災害時の対策が定められています。

近年、災害時の対策が強化される傾向にあり、両方の改正が行われています。

環境省HP「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律について」では、直近の法改正内容がまとめられており、災害に関する法制度の概要を知ることができます。

【環境省】廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律の概要

国や都道府県、市町村は常日頃から災害に対する危機感を持ち、迅速かつ円滑に処理することを原則とした、対策を考えておく必要があることが法律で示されています。

そのため各市町村では、災害時の影響を考慮し、「非常災害時の廃棄物処理計画」を策定しています。

事前に備えておかなければならないのは、市町村だけではありません。BCPという言葉をご存知でしょうか?

BCP(Business Continuity Plan)=事業継続計画は、災害などリスクが発生したときに重要業務を中断させないためのものです。

万が一、事業活動が中断した場合でも、目標の復旧時間内に重要な機能を再開させます。また、業務中断に伴うリスクを最低限にするために、平時から事業継続について戦略的に準備しておく計画を指します。

BCPの観点から、各企業が自然災害、大火災などの緊急事態に遭遇した場合において、損害を最小限に留めつつ、早期復旧を可能とするために計画が求められます。

災害廃棄物に関する対応も、BCPに含めることを検討してはいかがででしょうか?速やかに災害廃棄物が除去される見通しがなければ、自社敷地や周辺道路が災害廃棄物で溢れかえってしまって、事業継続が難しくなってしまいます。事業継続を安心して行えるよう日頃からBCPの観点をもち準備しておくことが大切です。

まずは、各自治体の災害対策を把握し、万が一災害に遭遇した際には、どのような行動が必要なのかを想定しておきましょう。一般家庭では、災害時の連絡方法や避難場所などを確認しますよね。企業も同様に、行政はどのような対応をしてくれて、自社が行わなければならないのは何か?という事を整理する必要があります。

災害のニュースが多い今だからこそ、災害廃棄物に対する意識を高めて、日常対策を徹底する必要があるのではないでしょうか?

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...

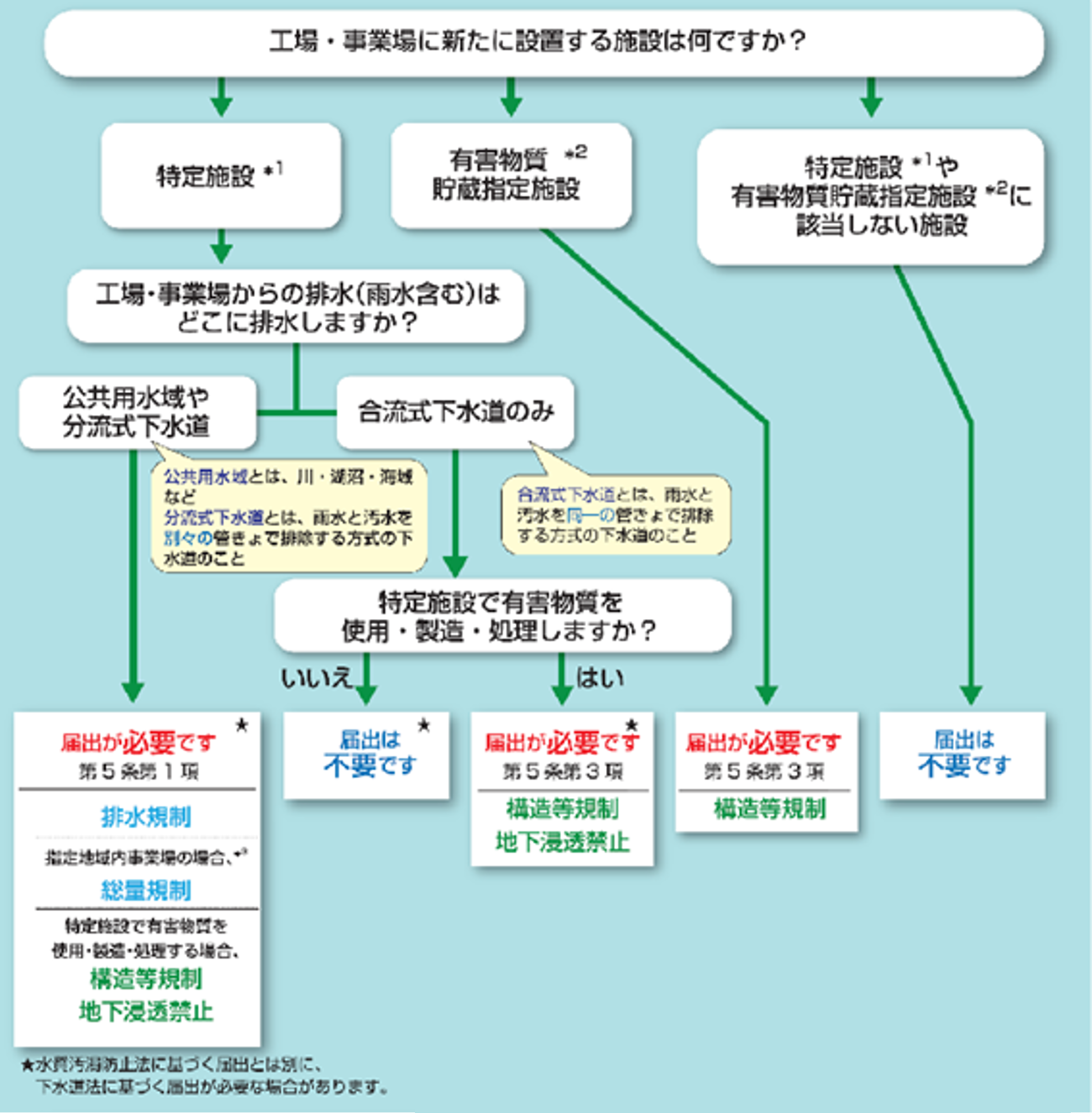

水質汚濁防止法に関する質問や問い合わせの中で、特に多いのが、「自社で所有する施設...

前回は、溶接作業が屋内継続作業に当たるかどうかの基準を確認しました。 今回は、屋...

溶接ヒュームは、令和3年4月1日以降、段階的に規制強化の改正が施行されています。...