溶接ヒューム規制③

~マスクの選定とフィットテスト編~

前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...

コラム

2022年4月から施行されている「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」について、これまで排出事業者が取り組むべき内容を中心に法の概要をお伝えしました。

施行後、実際に対応していく中で浮かぶ様々な疑問をお問合せとしていただきます。今回はその中でも特に多い、「排出量の集計」についての疑問をピックアップしてご紹介します。

目次

「排出量の集計」は、多量排出事業者の該当・非該当の判断基準になります。年間250t以上を排出していれば多量排出事業者となります。これは法人単位での集計なので、全ての工場や営業所、店舗などを合算したうえで、250tを超えるかどうかが基準です。

さらに、多量排出事業者は排出の抑制に関する目標と実績を公表します。多量排出事業者に該当しない排出事業者には、目標設定の義務はありませんが取り組み状況についての公表は行わなければなりません。

これらの公表についても、数量を集計しなければなりません。実際に取り組んでみると、細かな疑問が浮かんでくるかと思います。疑問の多くは「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準の手引き」を参照することで解消できます。こちらの手引きから、疑問に対してお答えするQ&A形式で内容をご紹介します。

合成ゴムは石油化学製品の一種ですが、本法の中では「プラスチック製品の設計」や「プラスプーンや歯ブラシなど、使い捨てを前提に提供される製品」といったものへの言及が多いので、ゴムの端材という工業系の廃棄物といえるものは、少しイメージと違うかもしれませんね。

ゴムだけではなく、製造工程で発生するプラスチック部品の端材や、プラスチックパレットなど、一般消費者向けではないものに関しても迷うかもしれません。結論として、工場から発生する製造副産物としてのゴムは「プラスチック使用製品産業廃棄物等」として排出量に含みません。

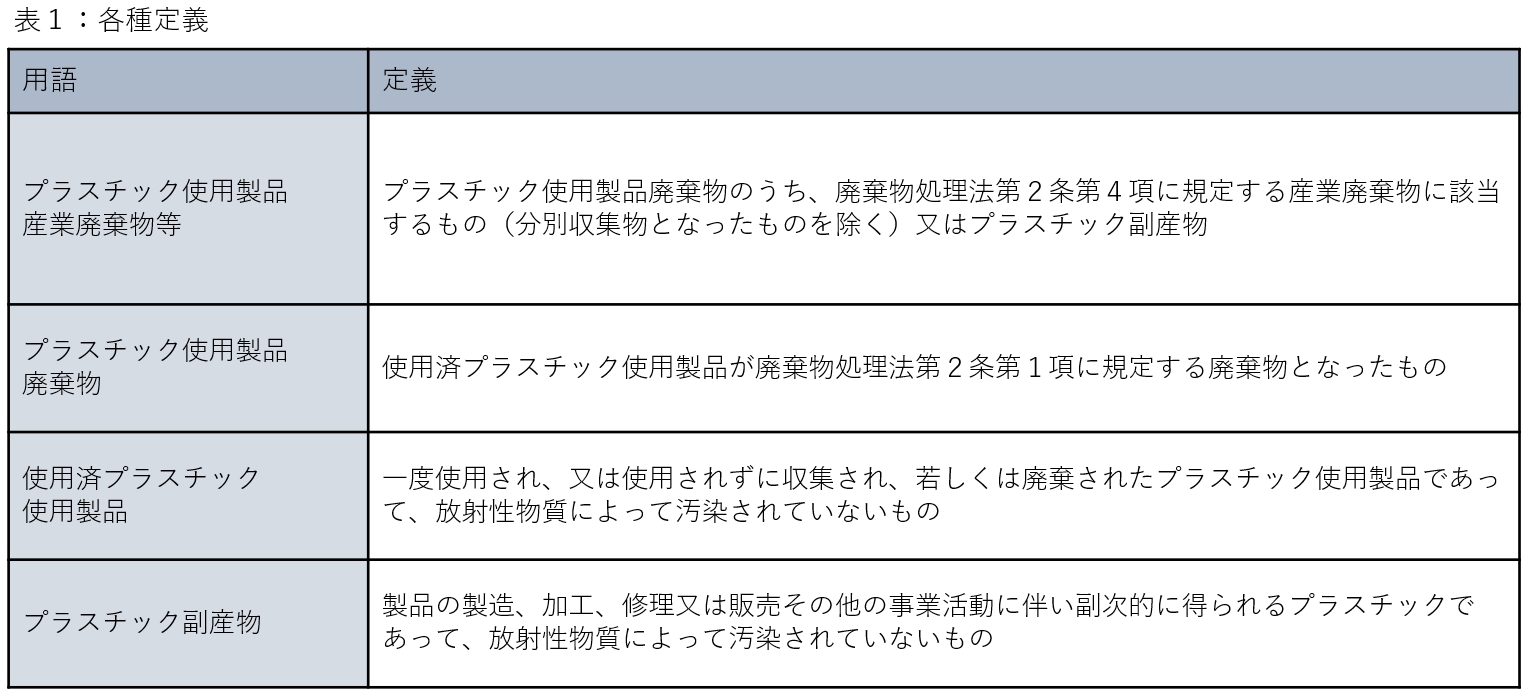

各用語の定義をチェックしていきましょう。

出典:環境省ホームページ

集計対象は「プラスチック使用製品産業廃棄物等」です。

プラスチック使用製品廃棄物は、製品が廃棄になった場合を想定しているので、製造副産物は対象外です。一方で、プラスチック副産物については、定義をみると、製品の製造等事業活動に伴って得られるプラスチックですので、一見すると該当しそうな気がします。

しかし、ここで単に「プラスチック」としている部分について、ゴムが含まれるかどうかがまだ明確ではありません。廃棄物処理法の「廃プラスチック」はJWセンターの例示によると「合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物」となっているのでゴムくずもプラスチックに含みます。

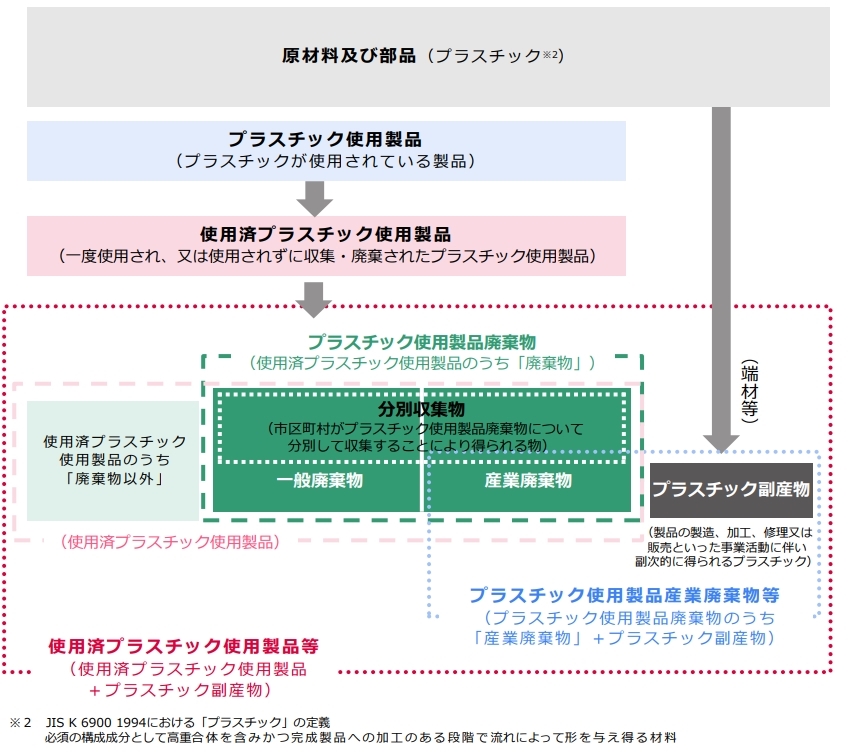

一方で、プラスチック資源循環促進法の「プラスチック」は少し定義が異なります。経済産業省・環境省が発行しているパンフレット『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」では図1のイメージ図中に「※2 JISK69001994における「プラスチック」の定義:必須の構成成分として高重合体を含みかつ完成製品への加工のある段階で流れによって形を与え得る材料』と表記されています。本法について単に「プラスチック」と表記する場合はJISにおけるプラスチックの定義を指すようです。

図1:プラスチック資源循環促進法 イメージ図(出典:環境省ホームページ)

JISにおけるプラスチックの定義を詳しくみてみるとイメージ図に引用されている定義に加えて「注 1 同様に流れによって形を与え得る弾性材料はプラスチックとしては考えない。 」という表記が見られます。ゴムは弾性材料に含まれるので、「プラスチック副産物」には当てはまらず、「プラスチック使用製品産業廃棄物等」にも該当しないと考えます。

一方で、プラスチック部品の端材やプラスチックパレットなどは、事業活動に伴う「プラスチック副産物」ですので、「プラスチック使用製品産業廃棄物等」に該当します。

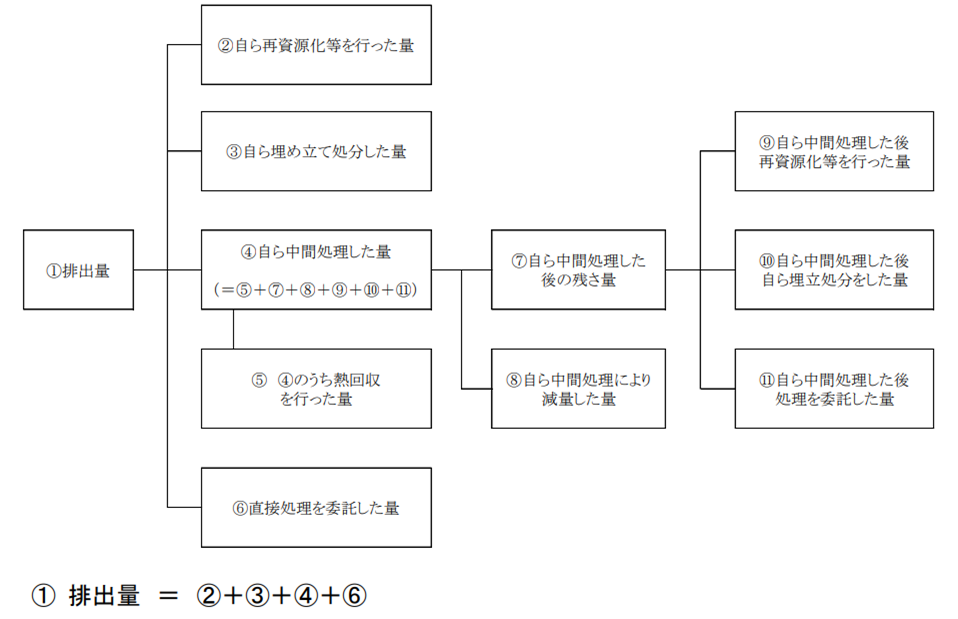

必ずしもマニフェストに記載された数量が、プラスチック資源循環促進法の排出量とイコールではありません。マニフェストに記載された数量は、「委託量」であって「排出量」ではありません。廃棄物として発生したときの数量が「排出量」です。その後、自社処理で減量化しても、「委託量」が変わるだけで排出量は変わりません。手引には図2の表記があり、「自ら処理」も全て排出量に含まれることが分かります。

図2:排出量範囲フロー図(出典:環境省ホームページ)

含まれます。手引には下記の記載があります。

「建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴って生じたプラスチック使用製品産業廃棄物等については、当該建設工事の元請業者の排出量に含まれます。」

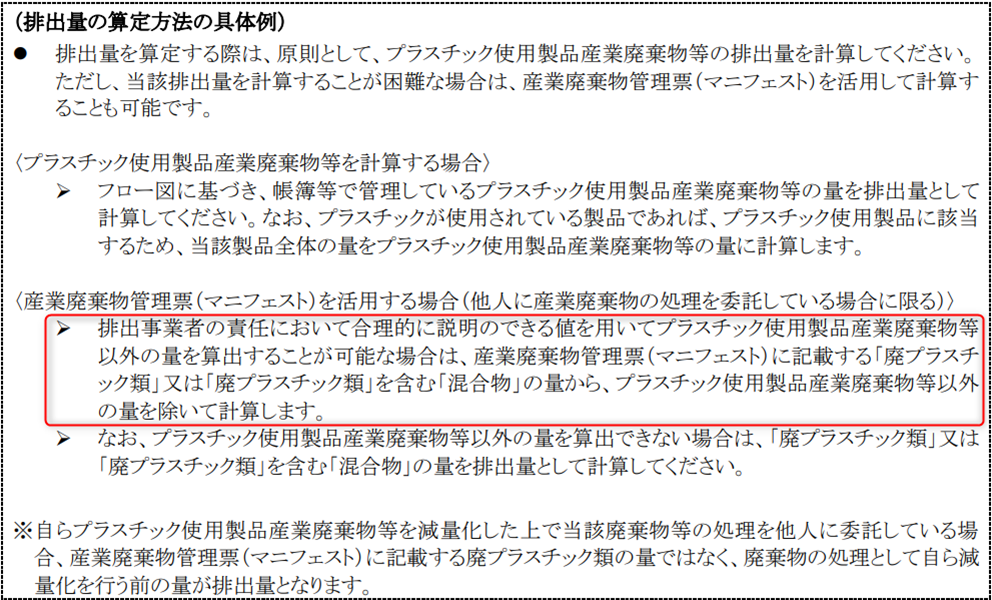

全体から、プラスチックの割合を係数として算出するのが現実的です。手引では「排出量の算定方法の具体例」が示されており「合理的に説明できる値」を用いて計算することが可能です。どこまでを「合理的」とするかは曖昧ですが、例えば中間処理業者に自社の平均的なプラスチックの比率をヒアリングし、その割合を用いて算出することは可能だと考えます。

全く比率が読めず、計算式が立てられない場合は、混合廃棄物の量はそのまま全量を計算する必要があります。

出典:環境省ホームページ

長期目標でも問題ありません。法律上では、必ずしも年次目標と明言されているわけではありません。手引では「また、目標の設定については、単年度の目標である必要はなく、中長期的な目標を定めること も可能です。また、売上高当たりや生産量当たりといった、原単位で設定することも可能です。」と記載されています。

ここまで、排出量の集計に関する詳細な疑問にお答えしてきました。排出量の算出方法は初年度からしっかりと基準に合わせて行うことが重要です。例えば、基準に合わない算出方法を取っていて、実績を少なく公表してしまっていた場合、何年か経ってから気づいてしまうと大変です。正しい基準に合わせて計算をすると、一見して排出量が急増したようになってしまいます。

排出量を段階的に削減するように求められているのに、急増というのは公表しづらいですね。かといって、過去の集計分を遡って修正するというのも大変ですし、「間違っていました」ということは伝えなければなりません。

はじめに正しい認識でスタートすることで、スムーズに対応することができます。ただし良い順で集計した結果、初年度の発生量が想定より多かったとしても、徐々に改善していけば、法対応としてはOKです。

正しい認識で適切な運用をしていきましょう。

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...

前回は、溶接作業が屋内継続作業に当たるかどうかの基準を確認しました。 今回は、屋...

溶接ヒュームは、令和3年4月1日以降、段階的に規制強化の改正が施行されています。...

職場で化学物質を使用する場合「有害性の掲示」が必要な物質があります。この「有害性...