溶接ヒューム規制③

~マスクの選定とフィットテスト編~

前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...

コラム

「プラスチック資源循環促進法」で押さえておくべきポイントは、第3回までで一通りご紹介しました。最終回では、「実際にどこまで取り組むべきか?」の考え方を少しお伝えしておきます。

第1回でもお伝えしたとおり「促進法」と呼ばれる本法律は、強い義務はなく、罰則についても全く無いわけではないですが非常に限定的です。

プラスチック新法が示すのは、あくまで指針のようなもので、この指針に従ってどのような活動をしていくのかは、各企業次第といったところでしょうか?・・・となると「現状では、面倒な取り組みはぜずに、行政から指導などが入ったら、その時に考えよう」というスタンスでも良いのでしょうか?罰せられるかと聞かれれば、すぐに罰せられることはないので、正直、このような対応も不可能ではありません。

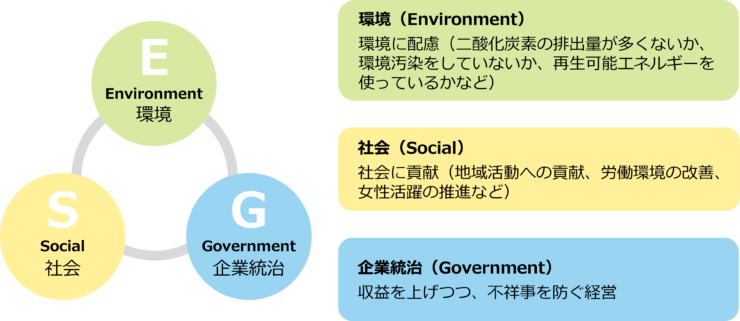

しかし、取り組みを公表するという法の性質上、やはりできる限りの取り組みは行っていくべきです。特に上場企業であれば、公表された取り組みから企業の信頼性や社会貢献性を評価する「ESG投資」の対象となる観点も必要です。

「プラスチック資源循環促進法」は、近年認知度を高めているSDGsと同様に、企業の持続可能性に関係する指標となっていきます。法的義務があるか?罰則はあるか?という観点も法律の理解という意味では重要ですが、法の目的を理解し、企業としての改善活動を推進していく指標とするのが「促進法」との適切な向き合い方なのかもしれません。

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...

前回は、溶接作業が屋内継続作業に当たるかどうかの基準を確認しました。 今回は、屋...

溶接ヒュームは、令和3年4月1日以降、段階的に規制強化の改正が施行されています。...

職場で化学物質を使用する場合「有害性の掲示」が必要な物質があります。この「有害性...