溶接ヒューム規制③

~マスクの選定とフィットテスト編~

前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...

コラム

PCB特措法などのPCB関連法規の改正はご存知でしょうか?

現在パブリックコメントの最中です。年内の公布を予定しており、内容はパブリックコメント時の案と大きくは変わらないと予想しています。また、公布と同時に施行となる見込みです。

では、どのような点が変更になるのでしょうか?自社への影響は?ポイントを確認していきましょう。

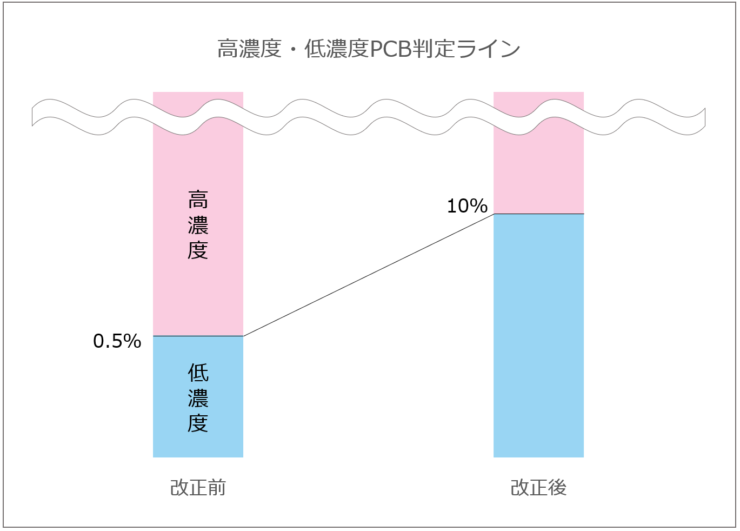

改正内容は大きく分けて2つです。そのうちの一つは、PCB汚染物における高濃度と低濃度の判定ラインの変更です。

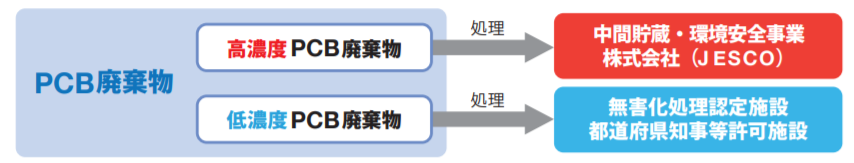

従来、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物は、扱いが随分違いました。

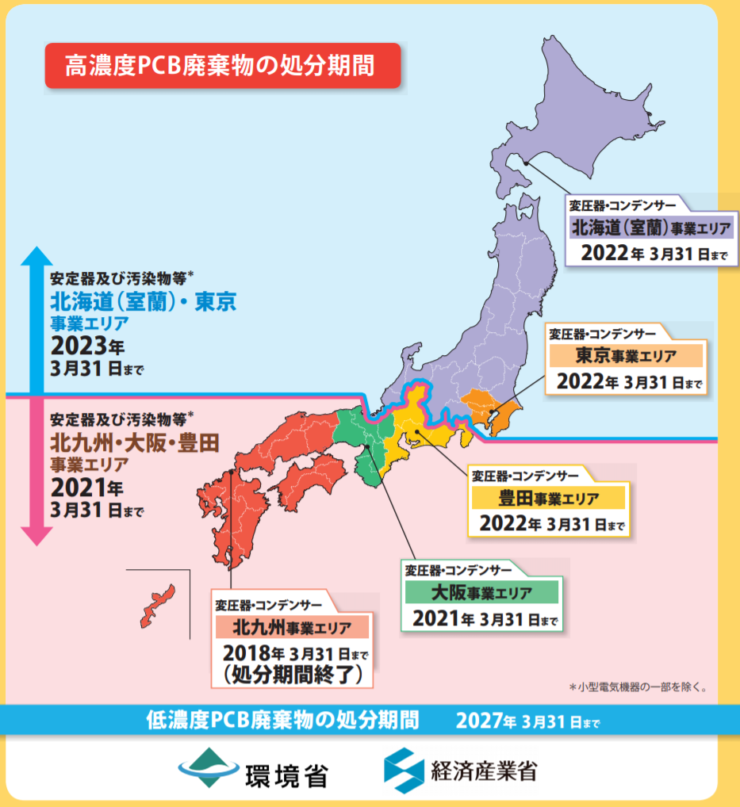

高濃度PCB廃棄物は、JESCO(ジェスコ)と呼ばれる国が設立した特殊会社でしか処理できません。また、全国5箇所の処理施設の担当エリアが区切られており、それぞれの処理期限も異なります。

参考:環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」

一方、低濃度PCB廃棄物は、民間の認定業者での処理となります。

従来の判定基準は、PCB濃度が0.5%(5000ppm)超のPCB廃棄物を高濃度、0.5%以下のものを低濃度と定めていました。濃度0.5%が判定ラインということです。しかし、改正後は10%(100000ppm)が判定ラインとなります。

図のように、判定ラインが上方修正されることで、高濃度PCBと判定される数は減り、低濃度PCBは増えることが分かります。

従来の20倍もの濃度でも低濃度PCBと判定されるというのは、非常に大きな変化だと思いますが、皆様はいかがでしょうか?

高濃度から低濃度に判定が変わる対象物は、コンデンサや変圧器、照明器具安定器といったPCB機器ではなく、汚染物です。

最近では、行政の掘り起こし調査によってPCB感熱複写紙や汚泥の存在が新たに発覚した事例もあります。また、「ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について (通知)」によって、塗膜くず等に関する行政の判断基準の統一を図ることで、PCB汚染物の増加が予想されます。

こうした多様な汚染物が、従来の基準で高濃度PCBと判定されると、処理が追いつかない懸念があるようです。そのため、低濃度の範囲を広げて、様々な施設で処理ができるようにしています。

低濃度と判定されるPCB汚染物が増えた分は、どう処理するのか?ここが2つ目の改正ポイントです。

低濃度PCB汚染物は、品目を指定して焼却施設の認定基準が緩和されます。

従来は1100℃以上で焼却可能な施設が大臣認定の対象でしたが、改正によってPCBが付着したプラスチックや木くず、汚泥等の汚染物などを扱う焼却施設については、温度基準が850℃まで引き下げられました。

過去の実証実験の結果や、焼却技術の向上によって、温度基準を引き下げても適正に無害化できるという判断の元に、基準が緩和されています。

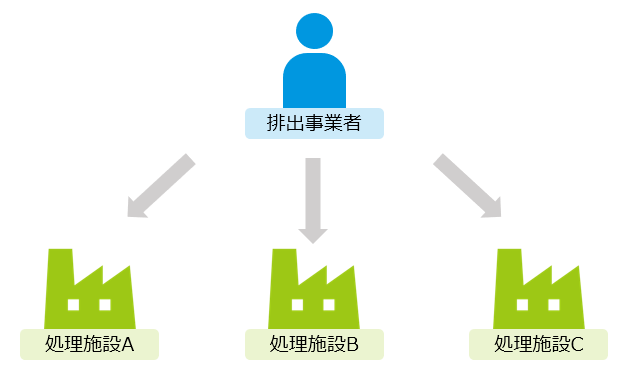

今後、新基準に適合する焼却施設を持つ処理業者が申請をし、認定業者が増える見込みです。排出事業者にとっては、選択肢が広がることになります。

高濃度PCB汚染物から、低濃度PCB汚染物に区分が変わる物は、判定基準の上がり幅から見ても、決して少なくないと予想できます。低濃度扱いの物が増えた分、焼却基準を緩和することで、認定業者も増加させ、受け皿を確保する格好です。

従来の厳しい基準を満たす処理施設は限られており、さらに高度な設備には相応のコストがかかるので、処理費用も比較的高額になる傾向がありました。しかし、基準が緩和されることでより低コストで処理が出来るようになると考えられます。

そもそも、高濃度の場合、汚染物は全国を2分したエリアで処分しています。処分はJESCOの北海道か北九州で行われますが、そこまでの運搬は民間の許可業者を手配する必要があります。そのため、排出事業場の地域によっては、運搬費用が非常に高額になる点がネックでした。

また、多くの民間業者が参入することで、より近隣の処理場を選択して、運搬費用を抑えることも考えられます。単純に選択肢が増えることで、各社競争によって処分費も比較的安価になっていくかもしれません。

しかし、民間処理に移行することでより排出事業者の責任は強まるという見方もあります。

JESCOでの処理ならば、料金は一律の基準で決められており、国の直轄なので不適正処理の心配も基本的にはありません。しかし、民間業者への委託は多くの選択肢の中から適正に処理できる先を選ぶため、見積条件も様々です。大臣認定を受けているとはいえ、「一定の基準をクリアしている」だけで絶対に適正処理ができると約束されたわけではありません。

好条件を引き出すも、トラブルに巻き込まれるのも、全ては自分次第…ということになります。シビアな検討が必要ですね。

イーバリューでは、こういったお悩みを解決するためのサービスもありますので、是非ご相談ください。

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...

前回は、溶接作業が屋内継続作業に当たるかどうかの基準を確認しました。 今回は、屋...

溶接ヒュームは、令和3年4月1日以降、段階的に規制強化の改正が施行されています。...

職場で化学物質を使用する場合「有害性の掲示」が必要な物質があります。この「有害性...