溶接ヒューム規制③

~マスクの選定とフィットテスト編~

前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...

コラム

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号)の一部を改正する告示等が2019年10月7日に交付されたのをご存知でしょうか?

2019年12月1日から施行される改正ですので、すぐに内容を確認した上で、「自社への影響がないか?」「対応の必要があるか?」を判断する必要があります。

変わるのは、『産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号)』の一部です。通称「13号分析」と呼ばれるものですね。

コラム『13号分析・46号分析の違いは?』で詳しく説明していますが、簡単にお伝えしますと、廃棄物を管理型埋立処分する際に守らなければいけない基準と、その分析方法です。

今回の改正は、13号分析の分析方法を変更しています。

対象物質が追加される・基準値が変わるといったことではありません。実際に分析をする際の手順や、使用する薬品など、詳細な分析方法が変わるというものです。

詳細な分析手法のみ変更であれば、排出事業者に影響はないのか?

確かに、大きな影響があるとは言えませんが、全くゼロでもありません。

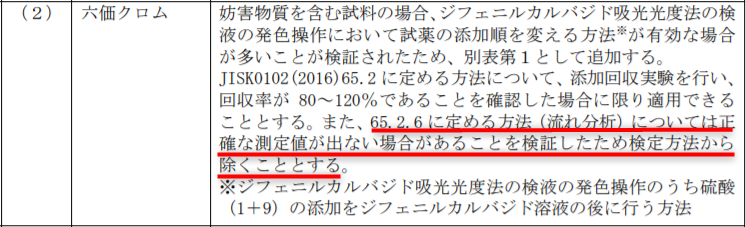

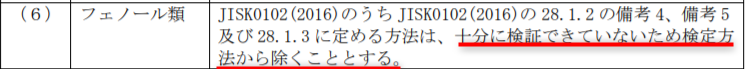

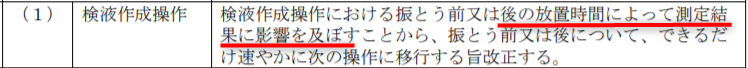

改正内容をまとめた一覧表には、例えば下記のような記載があります。

▲引用:環境省HPより

「正確な測定値が出ない」「十分に検証できていない」「測定結果に影響を及ぼす」などの言葉から、分析をより正確に行うために不確実な手順を変更していることがわかります。

今後考えられる影響として、より正確に分析が行われることで全く同じ廃棄物に関しても、分析結果が変わる可能性があります。

具体的には、今までよりも厳しめ(分析数値が高い)の結果が出る可能性があるということです。

この結果によって、値上げになったり受け入れ停止になったりすることは、あまり想定されませんが…。

もし想定よりも高い数値が出た際には、改正内容を知っていると「検定方法が変わったからかな?」と考える心の準備ができますね。

改正を知らないと、なぜ分析値が上がったのかが分からず、原因究明に時間をかけてしまうかもしれません。

まずは、改正の影響が考えられるかを分析会社に問い合わせてみると、素早く原因特定ができるかもしれません。

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...

前回は、溶接作業が屋内継続作業に当たるかどうかの基準を確認しました。 今回は、屋...

溶接ヒュームは、令和3年4月1日以降、段階的に規制強化の改正が施行されています。...

職場で化学物質を使用する場合「有害性の掲示」が必要な物質があります。この「有害性...