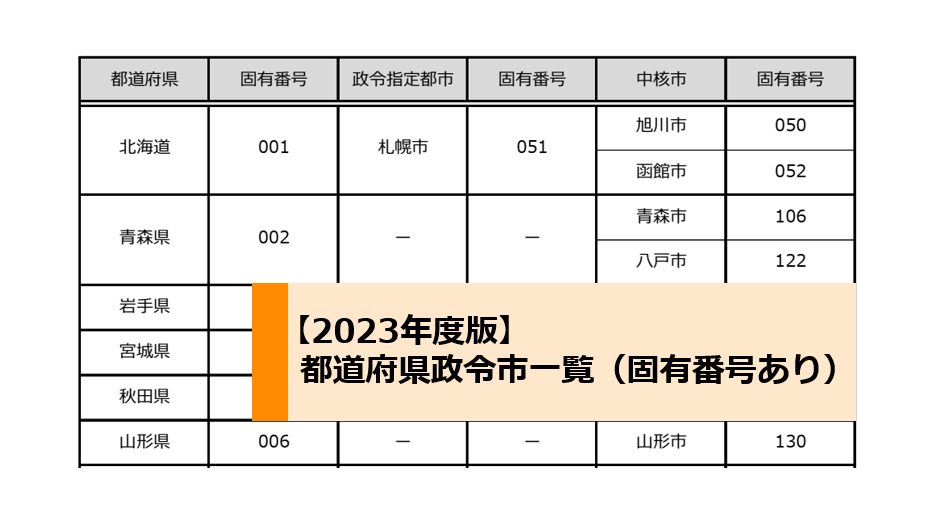

【2023年度版】都道府県政令市一覧(固有番号あり)

産業廃棄物処理業に関する許可は基本的に都道府県が出していますが、対象業者の所在地...

コラム

今回は委託契約について、基礎編と実践編に分けてお伝えしていきます。

基礎編では、委託契約とは一体どんなものなのか?委託契約の流れや必要事項について委託契約の基礎の基礎をお伝えいたします。

実践編では、委託契約書でよくある間違いとその対応方法を併せてご紹介していきます。

ここでご紹介するのは、お客様から「こういう場合、どうしたらいいの?」とよくご質問を頂くものや、私たちがリスク診断調査会を行った際によくお見受けする誤った委託契約書です。

目次

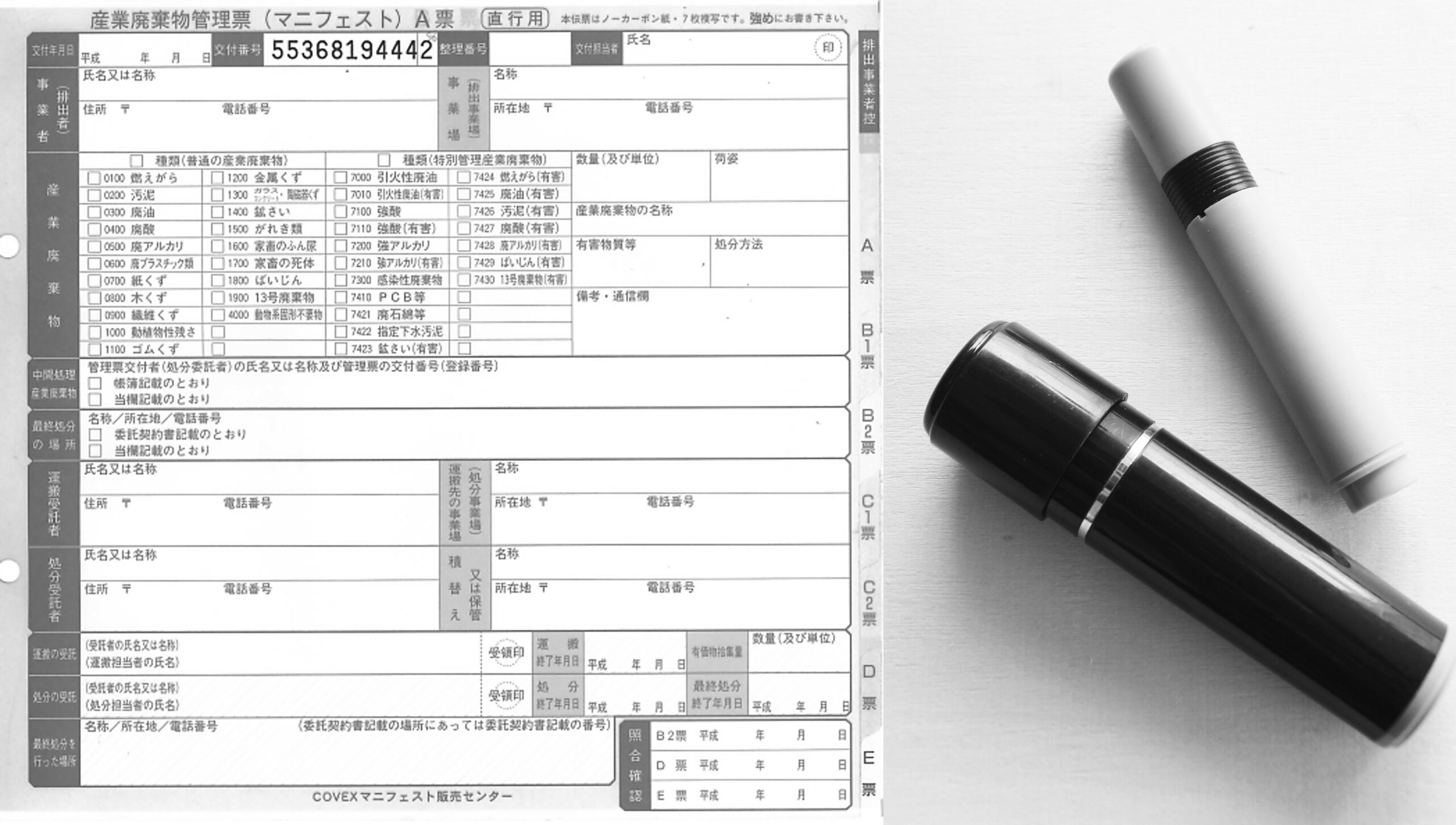

廃棄物処理の委託契約とは、どのような契約なのでしょうか?

廃掃法には、廃棄物処理における排出事業者の責任について以下のように書かれています。

とはいえ、廃棄物を全て自社で適正に処理することなどできませんよね?

そのため、後述の様々な委託基準を満たした業者に、自らの責任において処理を委託します。

つまり、委託契約とは「あくまで業者に委託しているだけで、責任は排出事業者にある」契約なのです。

廃掃法(法第12条第5項~第7項、法第12条の2第5項~第7項)には、事業者が産業廃棄物の処理を処理業者へ委託するときに、従わなければならない基準が定められています。この定めを「委託基準」と呼びます。 産業廃棄物の主な委託基準は以下の通りです。

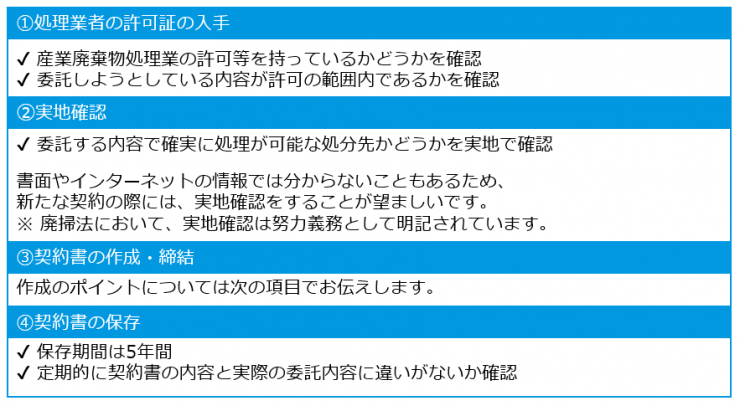

運搬・処分を委託したい業者が見つかった際、以下の手順を踏むことをおすすめします。 委託基準を満たし、不適切な委託を防ぐための理想的な手順です。

契約書の作成責任は排出事業者が負います。

処理業者に作成を任せるケースも多くみられますが、その場合でも、法律では排出事業者が作成することになっているため、責任を負うのは排出事業者です。 そのため、以下の作成のポイントをしっかりと押さえ、不備のない契約書を作成する必要があります。

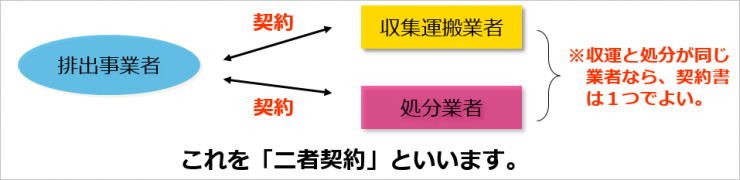

排出事業者は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと契約を結びます。

ただし、収集運搬と処分を同一の業者に委託する場合は、1つの契約書にまとめても差し支えありません。

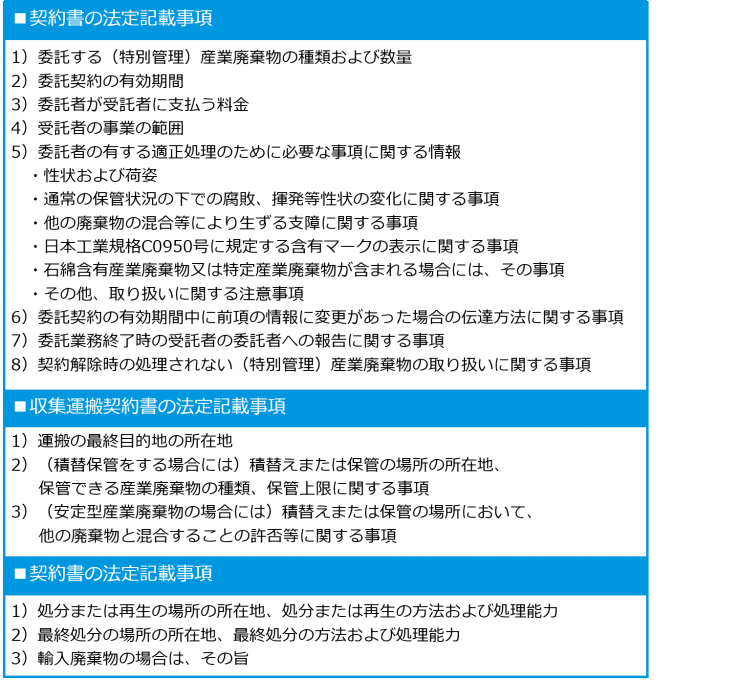

原則、書面で契約を交わします。

記載内容に変更が生じた場合も書面で行います。

必要な項目は、以下のように定められています。

(参考:日本廃棄物処理振興センター 産廃知識 委託契約)

(参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文)

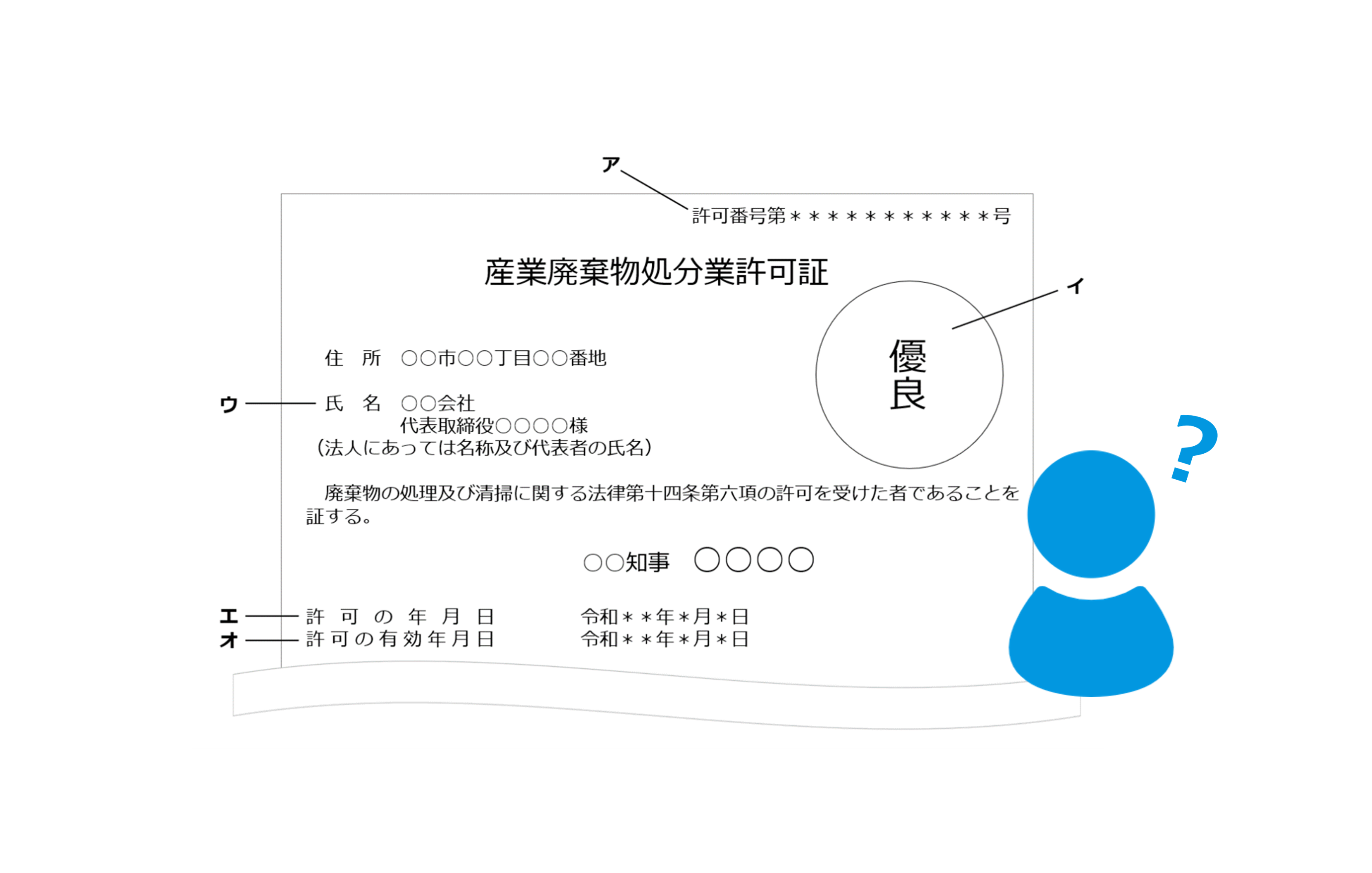

委託先の産業廃棄物収集運搬業、もしくは、処分業の許可証の写しが必須です。

それに加えて、契約内容に応じた書類の写しの添付が必要です。

代表的なものは以下の通りです。

先述したように、原則、委託契約書は排出事業者が作成しますが、一から自力で作成するのはとても手間がかかりますし、必要事項が抜け漏れてしまう恐れがあります。

先述したように、原則、委託契約書は排出事業者が作成しますが、一から自力で作成するのはとても手間がかかりますし、必要事項が抜け漏れてしまう恐れがあります。

そのため、さまざまな団体が用意している雛形を利用することをおすすめします。

各行政の雛形

委託契約書の雛形を作成している行政(北海道・横浜市・東京都・大阪府など)もあります。

こちらはHPで無料で公開されています。

建設系雛形

こちらは現場単位での契約を前提とした、建設廃棄物に特化した雛形です。

各地の産業廃棄物協会で購入することができます。

廃棄物処理の委託契約書には、パソコン上で行う”電子契約書”があります。

製本・収入印紙の添付・押印等の作業や郵送でのやり取り、表記ミスがあった場合の訂正印や契約締結後の覚書。紙ベースでの契約書は何かと手間がかかります。

そのため、電子契約書の利用は、業務の効率化のための効果的な方法の1つです。

電子契約についてのさらに詳しい解説はこちら

⇒契約書も電子化で、業務効率が圧倒的に高まる!?

続いて実践編です。よくある契約書の間違いをご紹介します。

委託契約書には『許可証』の添付が必要です。

よくあるのが、契約時に添付したものがそのまま・・・というケースです。

締結時には許可証の確認をしていても、その後は何もせず許可期限が切れたままになっているものです。

万が一、委託先の許可更新がされていなければ、無許可業者への委託となってしまいます。自社で許可証の管理を行い、有効期限が切れるものに関しては、新しい許可証を取り寄せ、自社の廃棄物を委託できるかどうかを確認する必要があります。

契約書に記載する委託先の情報と、許可証の情報は整合性が取れている必要があります。

しかし、住所や処理方法が誤って記載されがちです。

例えば、処分事業場の住所を記載しなければならないところを、処理施設のない本社住所が記載されていたりすることがあります。 複数の処理方法がある委託先の場合、委託する品目に適していない別の処理方法が記載されていることも。

契約書に記載する情報は、許可証の情報がベースになります。

自社が委託する廃棄物に則した許可内容が記載されているかを確認する必要があります。

委託契約書には処理料金の記載が、法定記載事項として定められています。

料金欄を「別紙見積書の通り」としていることがあります。

この場合によくあるのが、”その別紙がない”ということです。

無いということは、法定記載事項が網羅されていないということになります。

確実なのは契約書自体に料金を記載することです。

別紙という方法を取るのであれば、適切なものをきちんと添付しておく必要があります。

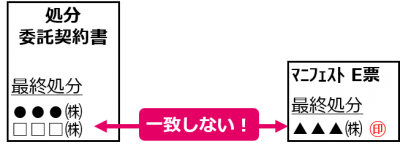

これは本当によくあります。マニフェストのE票に見覚えのない業者名が書いてあるので、念のため確認すると契約書には全く記載のない業者だったというケースです。

ここで、ご意見・ご質問いただくのは、「いやいや、中間処理業者から何も連絡来てないよ」「最終処分先が変わる場合は、教えてもらえるものでは?」というお声です。

残念ですが、排出事業者へ事前に連絡をし、合意書等を交わすコンプライアンス重視の業者ばかりではないのが現実です。その一方で、これらの責任を問われるのは、やはり排出事業者になります。 必要なのは返送されてきたマニフェストと委託契約書に記載されている各業者が一致しているかを確認することです。

このようなケースがあった場合には、処分業者に確認し、最終処分先が変更・追加になった場合は、その旨を合意書や覚書等で締結する必要があります。

回収しに来るドライバーさんに「これも追加でお願いできる?」と聞いたら、「いいですよ~」と言われたので、そのままお願いした。

実はよくあるケースです。

追加でお願いする廃棄物は、既存の委託契約書に含まれるものですか?

そもそも、その業者さんにはその廃棄物を処理できる能力(許可)があるか確かですか?

ドライバーさんは良心から気軽に引き受けているかもしれませんが、実は排出事業者としてはリスクなんです。

委託しようとしている品目が既存の契約書に含まれているかを確認する必要があります。

その品目を追加する場合は、必ず委託前に、覚書や合意書等を交わすか、契約書を再締結してください。

今回は代表的なものをピックアップしてご紹介しました。 いかがでしたでしょうか?

委託契約書は業者に任せきりになったり、締結後はファイリングして見返すこともなくそのまま…ということも多いのではないでしょうか? 契約時の記載内容や添付書類の確認だけでなく、締結後も許可証の確認や合意書の必要性等を管理する必要があります。

今一度、自社の委託契約書の見直しをされてはいかがでしょうか?

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

産業廃棄物処理業に関する許可は基本的に都道府県が出していますが、対象業者の所在地...

処理会社から新しく見積もりを取るときに、「サンプルを渡す」ことがありますよね? ...

委託契約書を作成して、両社の押印まで終わったところで、誤字を発見… こんなことで...

皆さんは、許可証を隅々まで読み込んだことはあるでしょうか? 契約時には、品目や処...