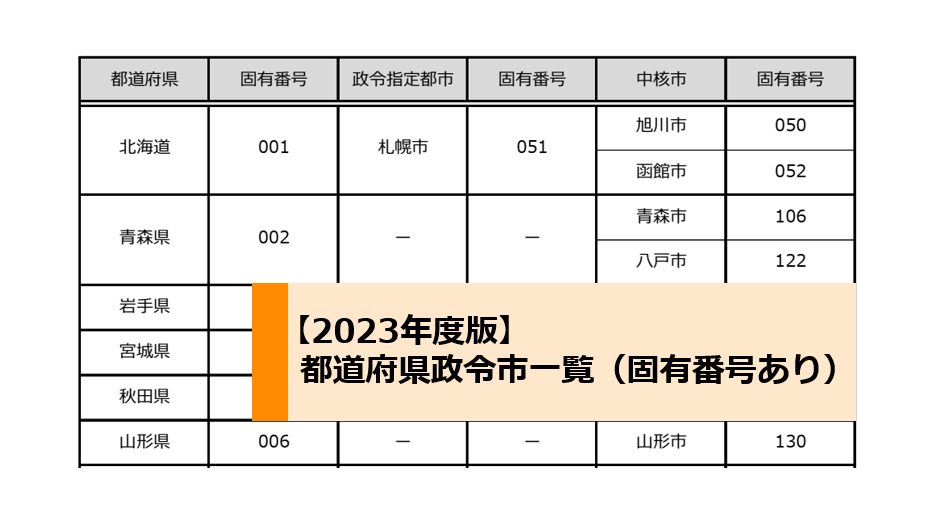

【2023年度版】都道府県政令市一覧(固有番号あり)

産業廃棄物処理業に関する許可は基本的に都道府県が出していますが、対象業者の所在地...

コラム

廃棄物の処理に関して、新たな処理委託先との契約にハードルを感じるということはないでしょうか? 複数のルートを持っておこうと思っても、ついつい慣れた一社に任せきりになってしまっていることもあると思います。

とは言え、これまで任せていた先での処理が突然難しくなってしまい、急遽新たな処理会社との契約を結ばなければならない事態が起きることも考えられますよね。

そういった時の対応方法は、事前に考えられていますでしょうか? 「新しい処理委託先を探してすぐに契約すれば大丈夫」となっていますと、少々甘いかもしれません。 今回は県外搬入届をテーマにリスクへの備えを解説します。

例えば、最近では台風や大雨の影響により、各地で被害が起きています。

【災害廃棄物に関するニュース】

・相次ぐ台風の影響により家屋から排出される災害廃棄物の処理が課題となっている。

・被害を受けた17都県にある市町村で、国が求める事前の処理計画を策定していたのは3割にとどまり、ごみの仮置き場を事前に決められず、対応が後手に回る事態も起きている。

排出事業者の廃棄物担当の立場としては、委託している処分場の状況も気になるところですよね。 処理会社の立地条件によっては、大きな被害を受けることも考えられます。 他にも、設備の事故によってしばらく運転できなくなったり、行政処分により事業停止になったりするケースも最近では珍しくありません。

もし、廃棄物の委託先がなくなってしまうと、最悪のケースでは自社の生産を停止することになる可能性もあります。 特に廃液をタンクで保管している場合などは、容易に保管上限を増やすことはできず、搬出が滞れば生産を止めなければなりません。もし、そのような事態となった場合、一刻も早く別の処理ルートを選定する必要があります。

基本的に処理委託先は近場から順番に探していくと思いますが、緊急事態となれば話は変わります。遠方であっても処理できる場所を見つけることが最優先となります。結果として、他県に搬入するということも選択肢の一つとなるかと思います。

普段、県内での処理がメインの場合、県外の搬入であっても同じように契約を交わせば問題ないと思われている方も多いのではないでしょうか? 多くの自治体は、通常の契約手続きのみで問題ありませんが、一部の自治体では独自の条例によって、県外の産業廃棄物を県内の処理業者に搬入する際に県外搬入届(事前協議)が必要になります。

県外搬入届の提出を定めているのは、搬入のハードルを設けることにより、県外からの廃棄物の流入を減らすという目的があるようです。 そのため、県外搬入届を必要とする多くの自治体は、その提出を、搬入をする○○日前までにと定められています。 日数については自治体によって異なるため、確認する必要があります。

実は、事前の県外搬入届が必要な自治体でも、遅延理由書等といった書類を追加で提出することによって、県外搬入届を提出してから実際の搬入までの期間を短縮できる仕組みを設けていることもあります。 こうしたルールは自治体によって千差万別です。

そのため、緊急事態によって委託先を探す場合には、契約前に必ず条例の内容をチェックする必要があります。 県外搬入届が必要ないということであれば、そのまま契約を進めることができるため、条例のない自治体の処理会社と優先して契約すれば良いですね。

条例が設定されている場合でも、期間短縮が可能であればなんとか対応可能かと思います。 問題は、期間短縮ができない場合です。 緊急事態だから県外の処理業者と契約したのに、「30日後でないと受け入れできない」となれば本末転倒です。 必ず、契約前に条例の有無、県外搬入(事前協議)に関する内容を確認しましょう。

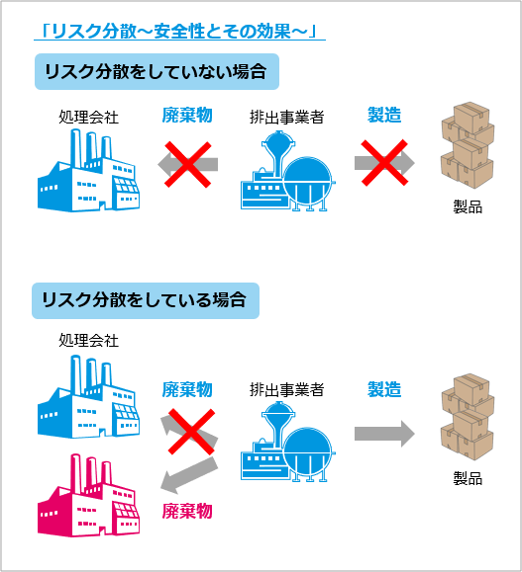

ここまでやむを得ない理由で、迅速に県外へ搬入をするための内容についてお話ししてきました。 しかし、理想は平常時から予め複数の処理業者と契約を交わしリスク分散することにより、緊急時の対応ができるように備えておくことです。

これもただ単に契約する業者を増やすのではなく、災害時に備えてエリアを分けての契約や、異なる処理方法での契約をしておくことをお勧めします。そうすることで、緊急時のリスク分散のみでなく、業界全体の流れの変化による処理コストの値上げのリスクにも備えることができます。 とにかく委託先を増やせば良いわけではありませんが、思わぬ事態によるリスクを未然に防ぐために複数の処理会社と契約を交わし、自社のリスクマネジメントを強化することをお勧めします。

イーバリューでは、こういったお悩みの課題を解決するためのサービスもありますので、是非ご相談ください。

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

産業廃棄物処理業に関する許可は基本的に都道府県が出していますが、対象業者の所在地...

処理会社から新しく見積もりを取るときに、「サンプルを渡す」ことがありますよね? ...

委託契約書を作成して、両社の押印まで終わったところで、誤字を発見… こんなことで...

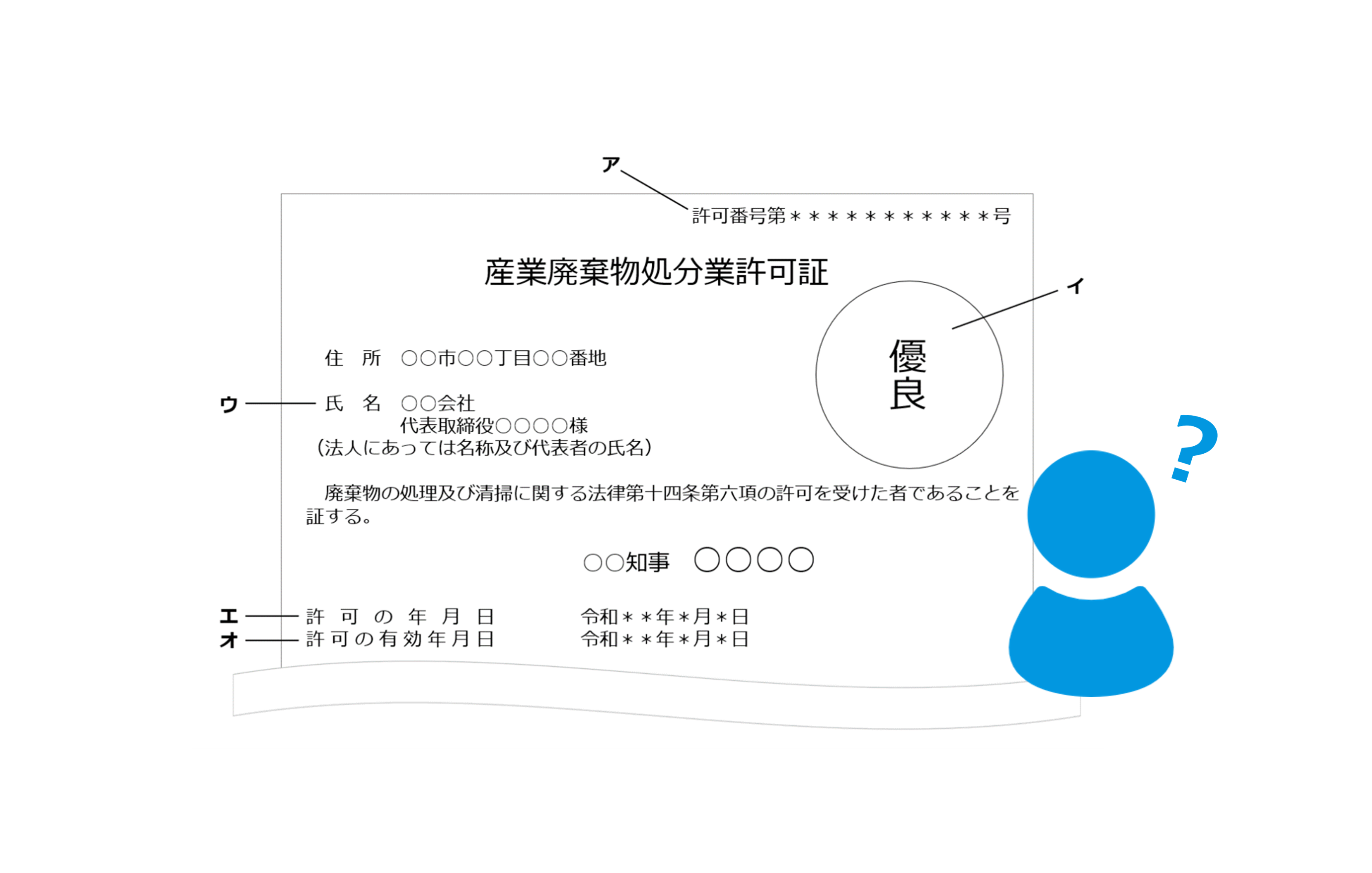

皆さんは、許可証を隅々まで読み込んだことはあるでしょうか? 契約時には、品目や処...