【専ら物】誤解が招く法律違反

各企業の担当者の皆さんとお話しをしていると、廃棄物に関する用語等、本来の意味とは...

コラム

廃棄物処理法では、廃棄物を適切に処理するために、処理業者へ廃棄物に関する情報を提供することが定められています。

環境省では、廃棄物データシート(Waste Data Sheet)という書類での情報提供を推奨しています。

WDSはどのように活用すればよいのかをご紹介!併せて、廃棄物の情報提供の重要性について事例を用いてお伝えいたします。

目次

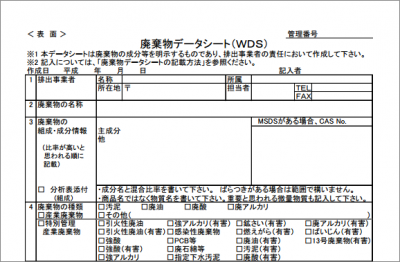

廃棄物データシート(WDS)とは、適正処理に必要な情報を的確に伝達するためにまとめた書類です。環境省は、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」において、WDSで情報提供を行うことを推奨しています。

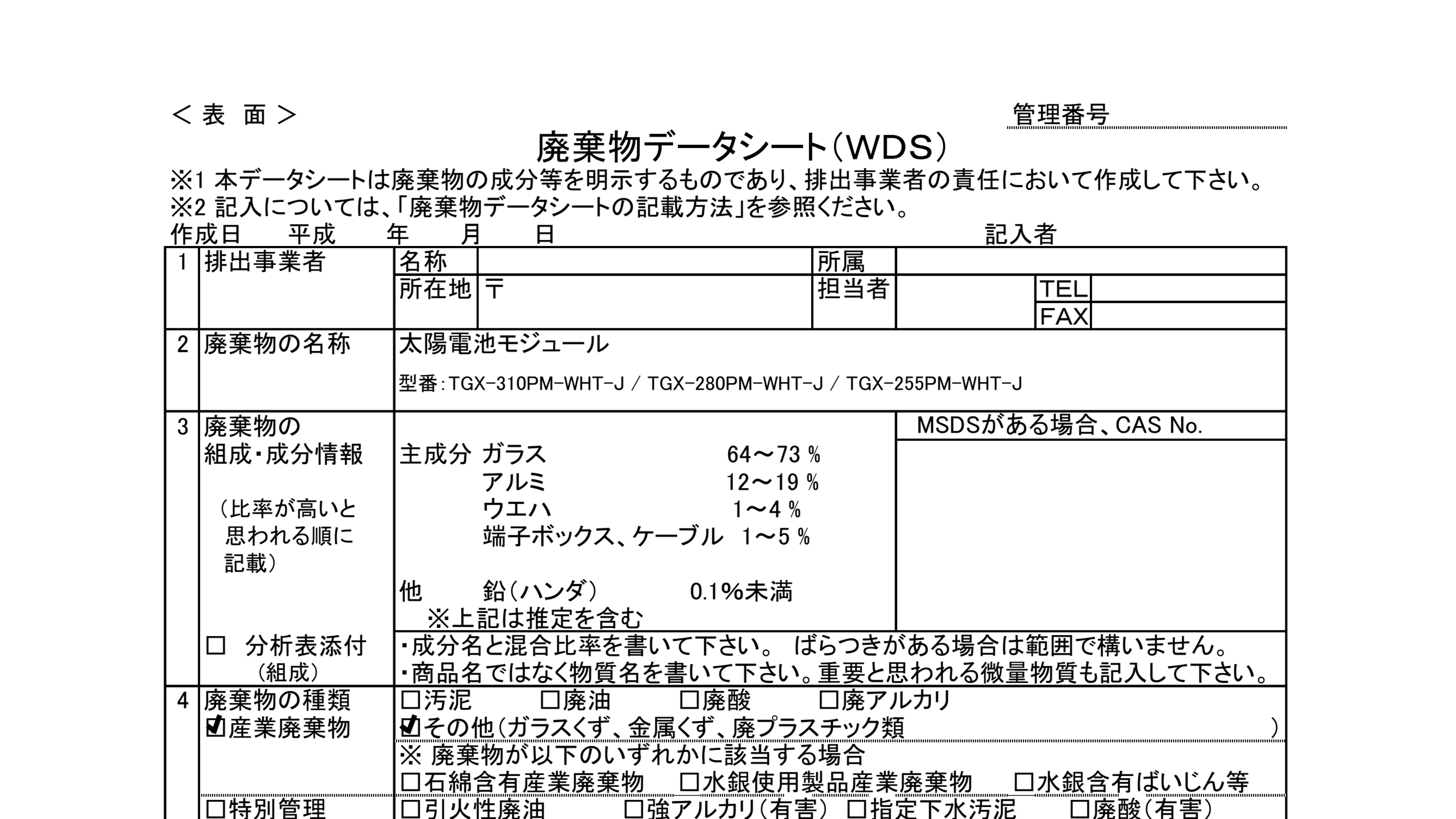

●WDSの記入例はこちら

主な記載項目は以下の通りです。

ガイドラインでは、見た目から含有廃棄物や有害特性が判りにくい汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの4品目を主な適用対象としています。加えて、ばいじんや鉱さい、燃え殻などでも付着・混入等により有害物質等を含有するなど、環境保全上の支障がある可能性が考えられる場合も対象です。”見た目から含有廃棄物や有害特性が判りにくい”という軸で考えると分かりやすいかと思います。

性状が明確で、環境保全上の支障のおそれのない廃棄物に関しては、WDS以外の情報提供でも可能ともしています。

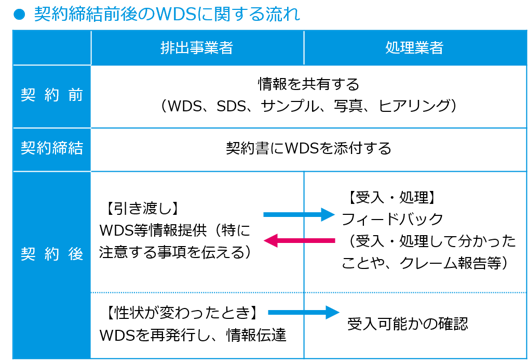

基本的には契約時に提供し、契約書に添付します。具体的な流れは、ガイドラインに以下のように書かれています。

WDS は、基本的には契約時に提供/契約書に添付するものであるが、新規の廃棄物処理に際して受入の可否判断や処理に必要な費用の見積のために排出事業者から処理業者へ WDSを提供、あるいは処理業者と共同作成により情報を共有し、双方が確認、署名した上で契約書に添付することが望ましい。

また、製造・排出工程の変更などで廃棄物の性状等の情報に変更が生じた際には、処理業者と協議の上、新しいWDSを提供します。

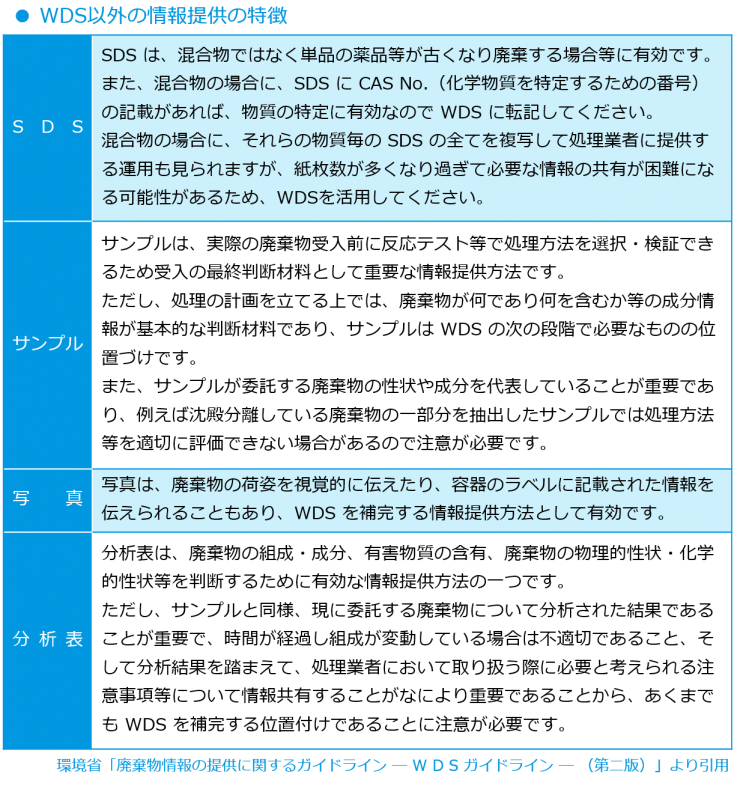

WDSが必要ない廃棄物の情報提供や、WDSを補完する情報としてSDS、サンプル、写真、分析表等があります。

WDSの使用が形式的な手続きにならないように注意が必要です。あくまで、適正処理に必要な情報が共有することが目的です。「WDSを渡したから大丈夫!」という意識ではNGです。

WDSは、排出事業者が処理業者に情報提供すべき項目を記載できるツールとして作られたものです。形式的な書類手続きではなく、必要な情報が処理業者と共有されることが重要であるため、記載するときは排出事業者と処理業者双方でよくコミュニケーションを取り、両者で記載内容を確認したうえで作成して下さい。

WDSに限らず、正しい情報提供は思わぬ廃棄物リスクを防ぐことにつながります。廃掃法に違反しなくても社名が報道され、ブランドイメージが低下した事例もあります。

排出事業者に約2億9000万円の損害賠償請求

平成24年5月、利根川水系の浄水場で国の基準を超える有害物質ホルムアルデヒド(シックハウス症候群の原因物質の一つ

とされている)が検出され、一部の地域で取水制限や断水の事態となりました。

埼玉県は廃液処理の手続きに問題があったとして、排出事業者を行政指導。 また、今回は法令違反に該当しなかった(※)ものの、排出事業者は早い段階から社名が公表され、東京都水道局等12団体から約2億9000万円の損害賠償請求もありました。

排出事業者からの事前の情報提供が不十分だっため、ホルムアルデヒドの生成前の物質であるHMTが高濃度で含まれていた廃液に対して適正な処理が行われず川に放流され、事件が発生しました。

※HMTは、法律で情報提供が必要とされるものに当てはまらなかったため、廃棄物処理法違反には該当しないという行政の判断。この事件後、HMTは水質汚濁防止法の規定する指定物質として追加されました。

排出事業者と処理業者の廃棄物に関する情報の取り扱いが重要だということがよく分かります。この事件をきっかけに2013年にWDSガイドラインの改訂が行われました。

排出事業者として、このようなリスクを回避するためには、最適な手段で情報を正しく伝えることと、委託先の処理会社と相互に確認し合うことが重要なポイントになります。

今回のコラムでは、タイミングと対象品目に焦点をあてて紹介いたしました。ガイドラインでは、これらの詳細や、ほかにも排出事業者の廃棄物情報に関する社内体制等についても言及されています。対象の廃棄物を排出する可能性のある企業の方はぜひご確認ください。

引用・参考:環境省 廃棄物情報の提供に関するガイドライン

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

各企業の担当者の皆さんとお話しをしていると、廃棄物に関する用語等、本来の意味とは...

廃棄物処理法では、産業廃棄物を適切に処理するために、委託先の処理業者へ廃棄物に関...

目次1 分析表、読まれてますか?1.1 そもそも、何の分析か?本当に必要か?2 ...

排出事業者の方からよくある質問をQ&Aでご紹介します。 目次1 Q:事前...