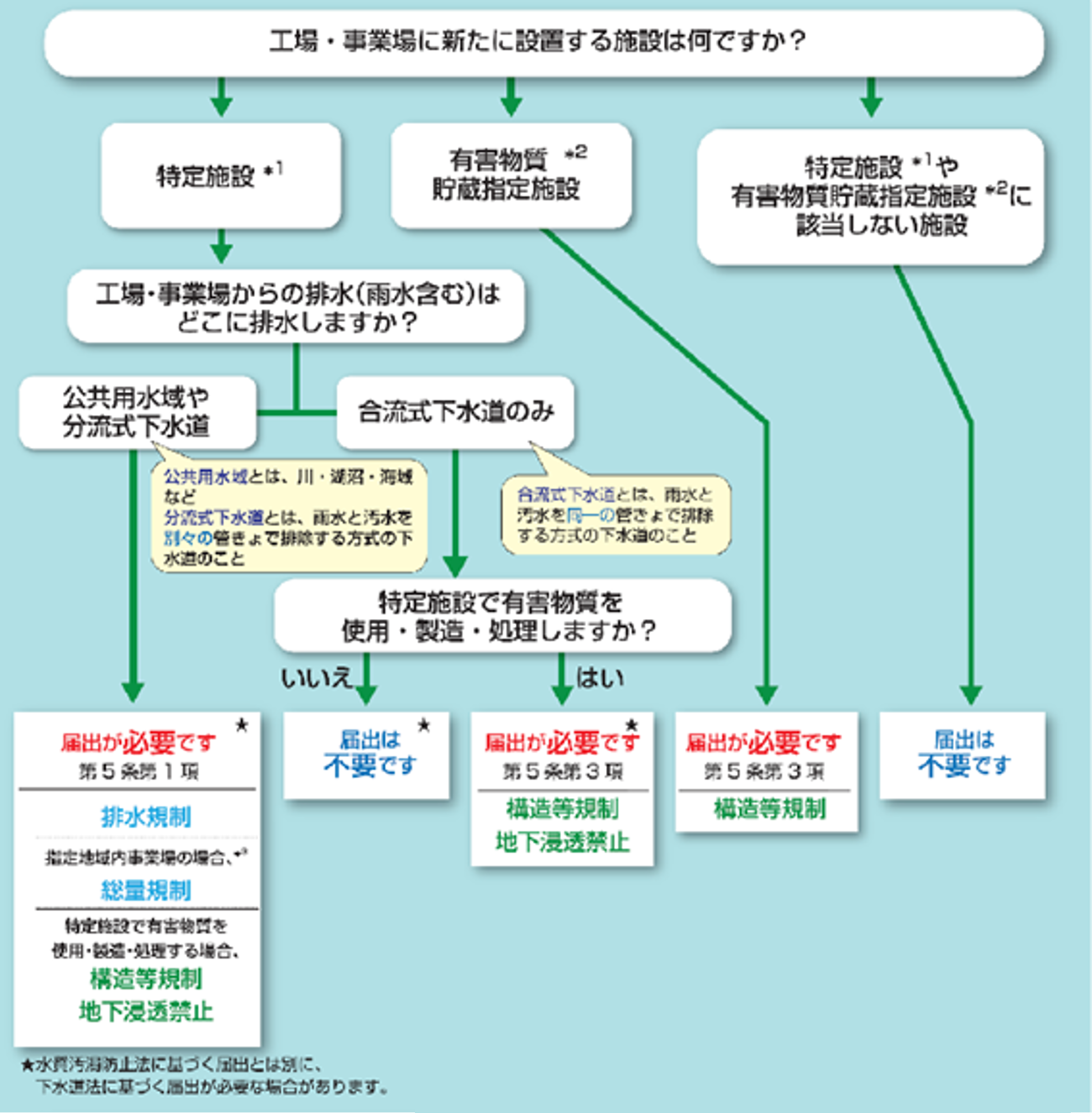

水質汚濁防止法

~必要な届出を整理する~

水質汚濁防止法に関する質問や問い合わせの中で、特に多いのが、「自社で所有する施設...

コラム

廃棄物管理ご担当者様の愛読書『廃掃法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)』。解釈が難しい上に量が多いのが、さらに廃棄物管理を難しくしているのではないでしょうか? 今日はそんな「廃掃法」の知らないと危険な4つのポイントをご紹介いたします。 ※『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)

目次

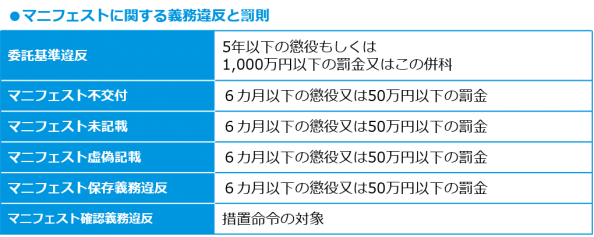

委託契約をする際に契約書に添付する『許可証』と、廃棄物を委託する際に毎回に発行する『マニフェスト』。その取り扱いは廃棄物処理法によって定められており、企業の廃棄物管理ご担当者様はそれに従って保管等の管理をされていらっしゃると思います。

落とし穴としてよくあるのが、

といったケースです。

もし、ご担当者様が、

『業者が書いているから大丈夫だろう・・・』

『期限切れが近づいたら業者の方から教えてもらえるだろう・・・』

と考えられていると大変危険です。

排出事業者責任の考えから、委託先だけでなく【排出事業者】にもその責任が問われます。マニフェストの内容は委託契約書と整合性が取れているのか、委託契約書の内容は許可証と整合性がとれているのか、許可証は期限内であるか等を確認することが必要です。

整合性を確認することで、知らないうちに落とし穴にはまっていた!を防ぎましょう。

突然の『処理困難通知』にも対応できる社内体制が求められます。

処理困難通知を受けた場合の対応として、主に下記のようなが挙げられます。

*自治体によって対応が異なる場合がございますので、詳しくは管轄する自治体にお問い合わせください。

引用参考サイト:日本廃棄物処理振興センターHP

環境省HP: 廃棄物処理法の改正について

環境省HP:Q&A集(処理困難通知)

両罰規定とは、違反行為に対する罰則を法人だけでなく、行為者本人に対しても同様に罰則をかける規定です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条)

2010年にも、東京の企業でこのような事件が起こりました。

皆様はよくご存じかと思われます排出事業者責任(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条)ですが、廃掃法には両罰規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条)によって、ご担当者様自身にまで罰則をかける規定があるのです。

企業としては、コンプライアンス体制を構築し、社員教育を行うことが重要になります。廃棄物管理ご担当者様としては、情報収集等により適切な知識を習得し、自身の業務におけるリスク管理を行うことが求められます。

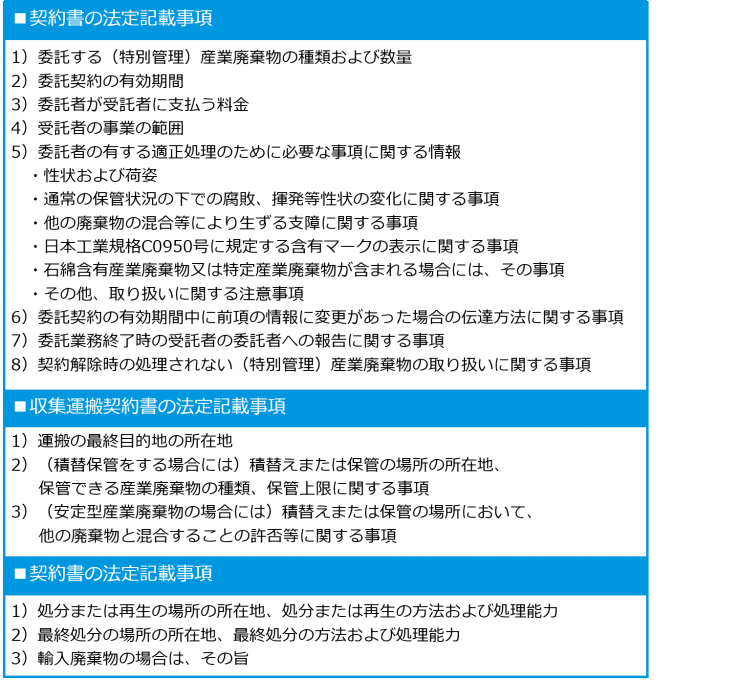

法改正により契約書の法定記載事項を満たしていないことがあります。

契約書には、収集運搬契約書、処分契約書それぞれに11項目の法定記載事項が定められています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2第4号および規則第8条の4の2)

過去に締結した契約書は、それ以来、書類棚に保管されたまま・・・。

このような状態の場合、法改正で追加された内容が網羅されておらず、気づかないうちに廃掃法違反になってい可能性があります。

この事項の中の『処分委託契約書の法定記載事項記載事項:許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨』については、2011年の法改正によって追加されました。

輸入廃棄物を排出している会社様は多くないと思いますので、そんなに問題になる追加内容ではなかったことと思います。しかし、このように法改正等で追加修正記載すべき事項が発生することも多いのが事実です。

一度、条文の追加漏れがないか確認をしてみてはいかがでしょうか?

参考引用サイト:日本廃棄物処理振興センターHP

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

水質汚濁防止法に関する質問や問い合わせの中で、特に多いのが、「自社で所有する施設...

消防法では発火性や引火性のある危険物を保管する際に規制がかかります。これらの保管...

最近、PFAS(ピーファス)に関する報道が増えているように感じます。様々な地域で...

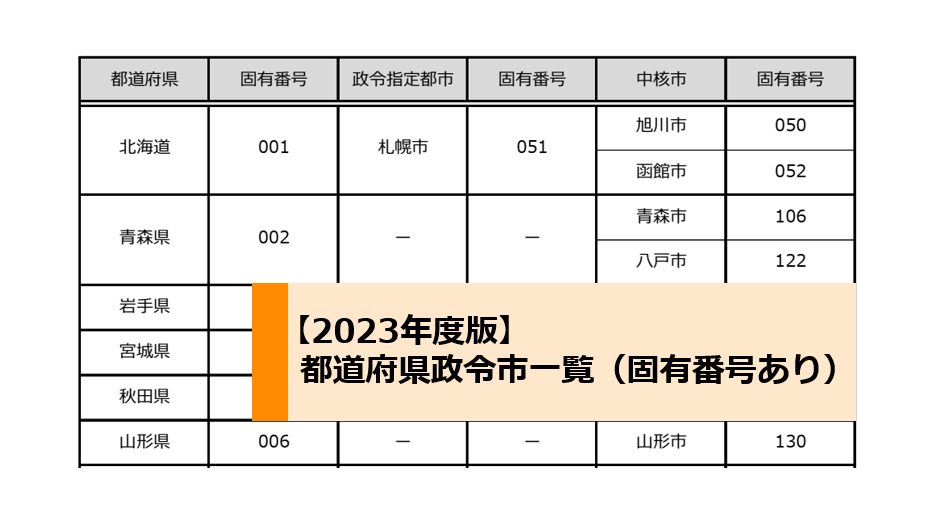

産業廃棄物処理業に関する許可は基本的に都道府県が出していますが、対象業者の所在地...