【産業廃棄物】委託先の違反に巻き込まれる典型事例

「産業廃棄物の排出事業者責任は非常に重く、たとえ費用を支払って委託したとしても、...

コラム

大学が、保管していた「青酸カリ」と「青酸ソーダ」を紛失したというニュースです。

この2つの薬品は毒物に該当し、紛失した量は160人分の致死量に相当するそうです。

紛失ではなく、盗まれた可能性もあると報道されています。

製造や研究開発の現場では、毒劇物にあたる薬品を取り扱うこともありますが、「盗難・紛失対策」はどのようにすれば良いのでしょうか?

改めて確認しておきましょう。

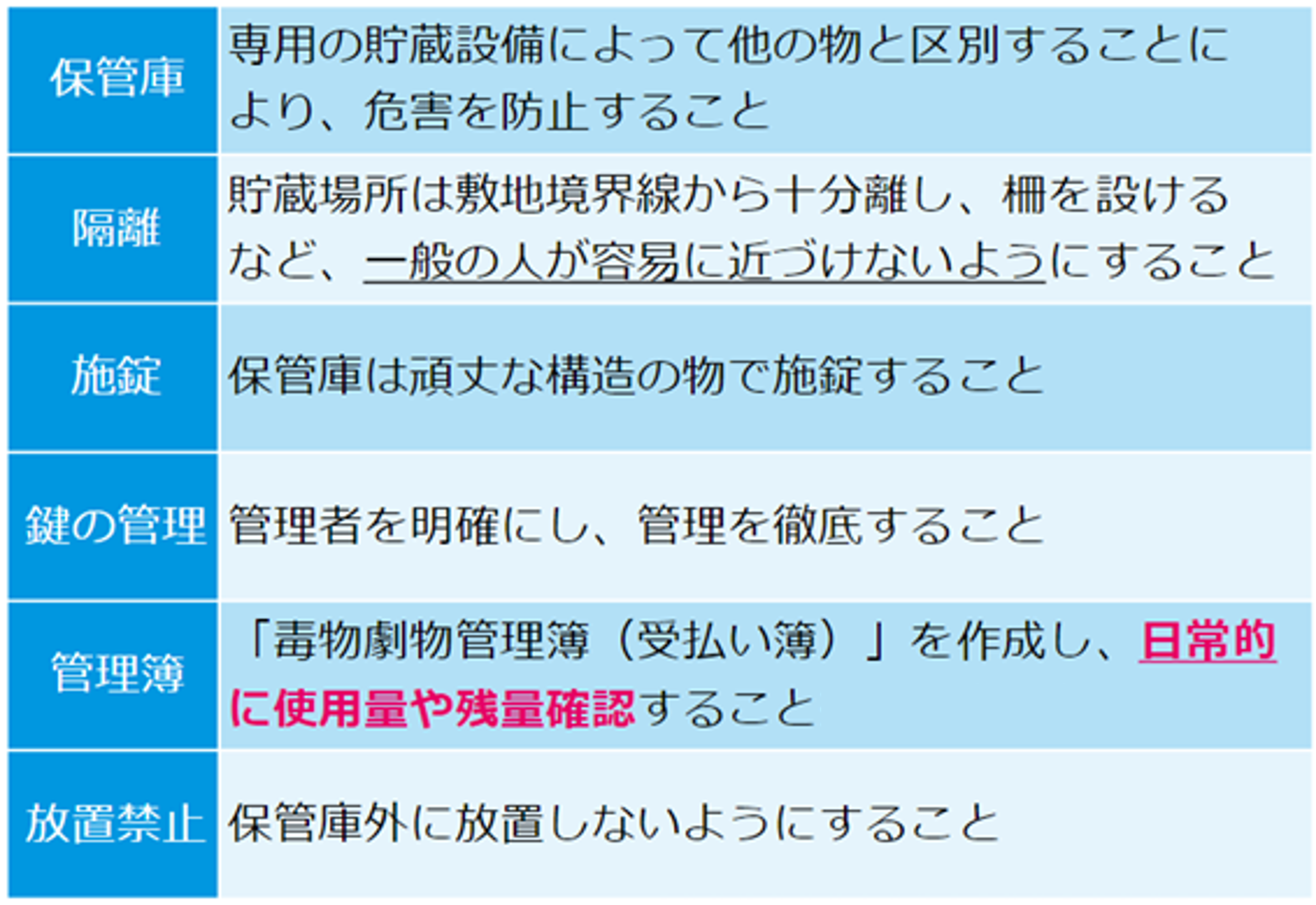

毒物及び劇物取締法の規制をまとめると、以下の盗難・紛失対策が求められています。

特に重要なのは、「鍵の管理」と「管理簿」です。

鍵付きの保管庫を使用していても、実は施錠が徹底されていなかったり、施錠していたとしても鍵の管理が杜撰だったりするケースがあります。

例えば、鍵の置き場所が決まっていて、自由に出し入れできる状態になっており、鍵を使用した人は自己申告で名簿に記入する…という管理方法です。これでは、悪用しようと思えば簡単に鍵が使用でき、記録も残りません。

鍵の管理者を決め、必ず管理者が記録をした上で使用者に都度貸し出すような仕組みが必要です。個人IDに紐づいた電子キーを使用し、開錠記録が自動で残る仕組みも有効です。

管理簿は「日常的に使用量や残量確認」をすることが求められています。この「日常的」というのはどの程度の頻度なのか?「残量確認」は本数ではだめなのか?グラム単位で計量しなければならないのか?といった質問は頻繁にいただきます。

法律上はこれ以上の細かな指定はないのですが、実務上の適切な管理というのは、毒劇物の危険性を考慮して決めていく必要があります。

毒物は「致死量2g以下」が基準です。

劇物は「致死量20g以下もしくは強い刺激性」が基準です。

※体重40kgの人間が経口摂取した場合

非常に少量でも大変危険な薬品であることを考慮すると、月次の在庫管理や、本数を数えるだけの数量管理では不十分といえるでしょう。

少なくとも、毎日の終業時、作業場が無人になるタイミングでは数量のチェックが必要ではないでしょうか。

チェックの方法も開栓した瓶は、グラム単位での計量が望ましいです。致死量2gの薬品だったら、目分量で減っていないかをチェックするのはなかなか難しいものがあります。

万が一、「毒劇物が減っている」という事がわかったらどうしますか?

法律では「直ちに警察に届け出ること」とされています。

「直ちに」という部分がポイントです。過去には盗難によって悪用されたケースがあります!

毒劇物がなくなった際はすぐに対応しなければ、取り返しの付かない事件になってしまう可能性があります。

今回のニュースでは、紛失に気づいた後、大型連休などで対応が遅れ、発表時点では「警察に相談する予定」としています。

異変を認知してから、すぐに警察に通報していないという点は、法の規定を満たしておらず、不適切だったと言わざるを得ません。

法の目的と規制を把握し、「とにかくすぐに通報する」という手順を現場レベルにまで浸透させる必要があります。

毒劇物は、不適切管理のリスクが非常に大きいため、再度管理を確認していただきたいところです。また、毒劇物に限らず、労働安全衛生法の改正により化学物質管理の規制が大きく変わっています。合わせて再確認することをお勧めします。

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

「産業廃棄物の排出事業者責任は非常に重く、たとえ費用を支払って委託したとしても、...

今回は、不法投棄のニュースから、排出事業者が廃棄物管理において気を付けるべきポイ...

2021年5月6日から7日にかけて、JWNETに不具合があり、電子マニフェストシ...

今回は不法投棄のニュースから、「知らなかった!」が通用しない典型事例をご紹介して...