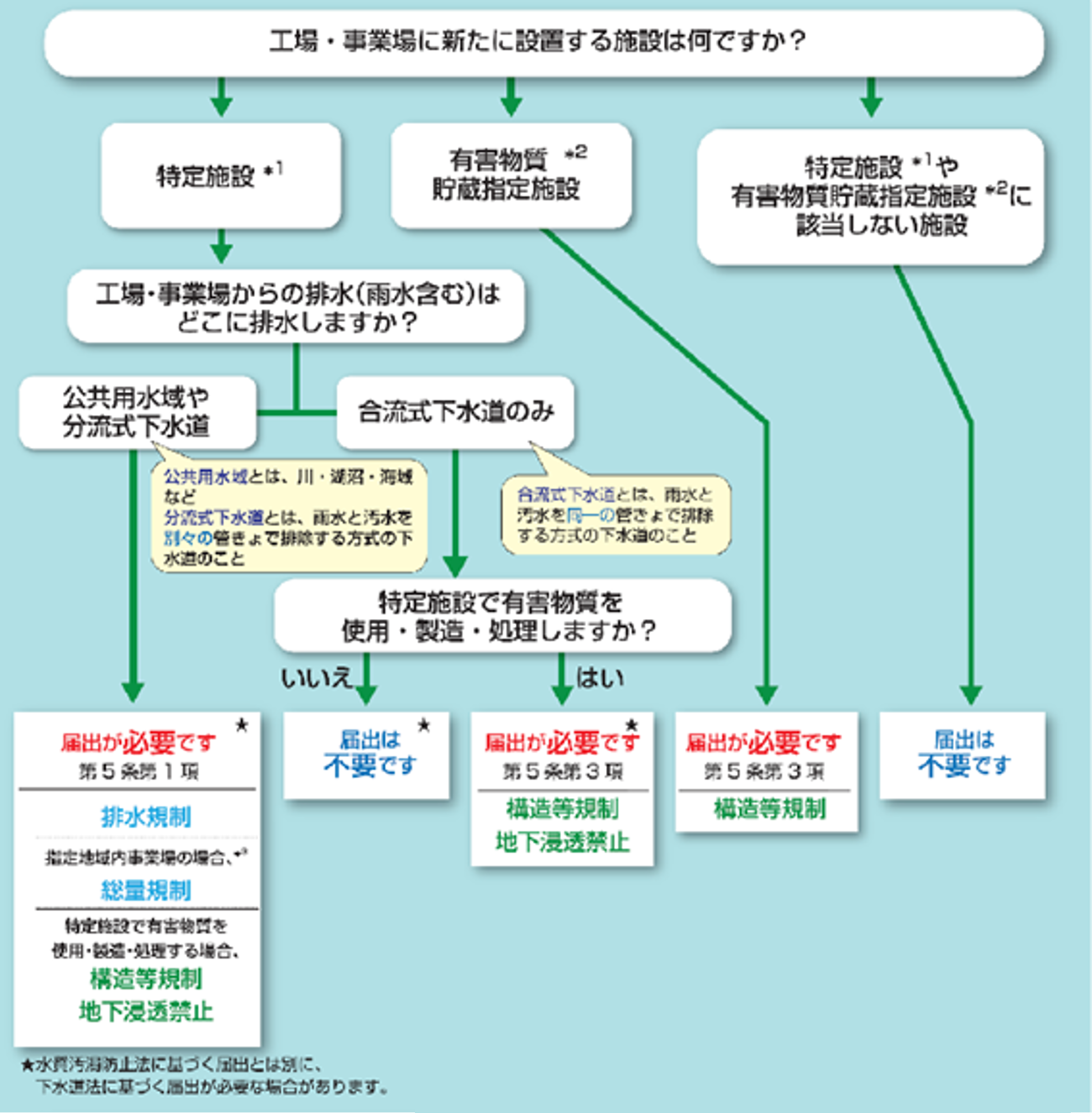

水質汚濁防止法

~必要な届出を整理する~

水質汚濁防止法に関する質問や問い合わせの中で、特に多いのが、「自社で所有する施設...

コラム

実地確認、御社ではどの程度行っていますか?今回は、その必要性について実際に起きた事例も参考にしながら解説いたします。

目次

平成22年の改正廃棄物処理法において、実地確認は”努力義務”として明記されました。自治体によっては、”義務”として排出事業者に課しているケースもあります。

事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

法第12条第7項及び第12条の2第7項

今回はイーバリューの拠点のある自治体をピックアップしてご紹介いたします。もしも御社の排出事業場がある自治体の規定をご存じないのであれば、早急に確認することをおすすめいたします。

平成11年、青森県と岩手県の県境で大規模な不法投棄事件が発覚。両県の撤去完了までにかかった年月は14年にもなりました。

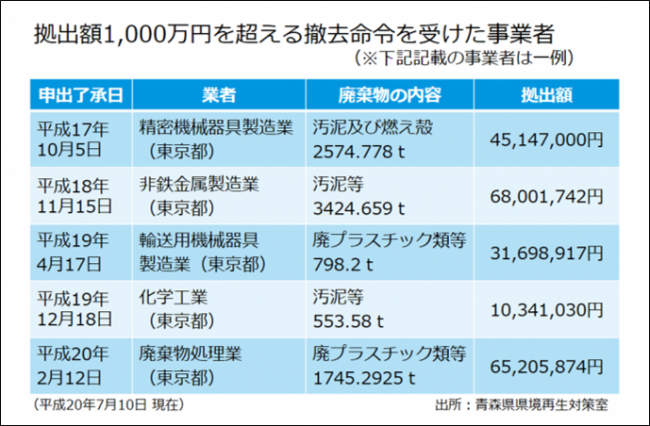

投棄された廃棄物から、約12,000社もの排出事業者が特定され、廃棄物を撤去する措置命令が課されました。さらには、排出事業者の実名報道となったケースもあり、企業イメージに大きなダメージとなりました。

過去の不法投棄・不適正処理の主な原因として、廃棄物処理業者のずさんな受け入れ体制によるオーバーフローといわれています。

自社の処理能力以上の廃棄物を受け入れたために、処理が間に合わなかったり、本来必要な処理ができずコストに見合う残渣の処分先が確保できない、といった事態になります。

委託前はもちろん、委託契約締結後も定期的に視察を行い、管理能力があるかどうか、自社の廃棄物が適切に処理されているかを確認する必要があります。

「処理施設は遠方だし、時間も費用もかかってしまう…。」

「HPや産廃ネット等で情報収集して、パンフレットも郵送してもらえれば確認できるのでは?」

そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。

インターネットやパンフ等の情報も確かに有効です。ただ、実際に自分の目で確認するからこそ分かることがあります。以下は実地確認の際にぜひチェックしていただきたいポイントの例です。

パンフや許可証、HP等からでは分からない、これらの情報を得られる実地確認は、万が一の事件に巻き込まれないようにするためのリスクヘッジとして有効となります。

セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

水質汚濁防止法に関する質問や問い合わせの中で、特に多いのが、「自社で所有する施設...

産業廃棄物の処理を適切に委託するためには、法的要件を満たした契約書の作成が必要不...

消防法では発火性や引火性のある危険物を保管する際に規制がかかります。これらの保管...

最近、PFAS(ピーファス)に関する報道が増えているように感じます。様々な地域で...